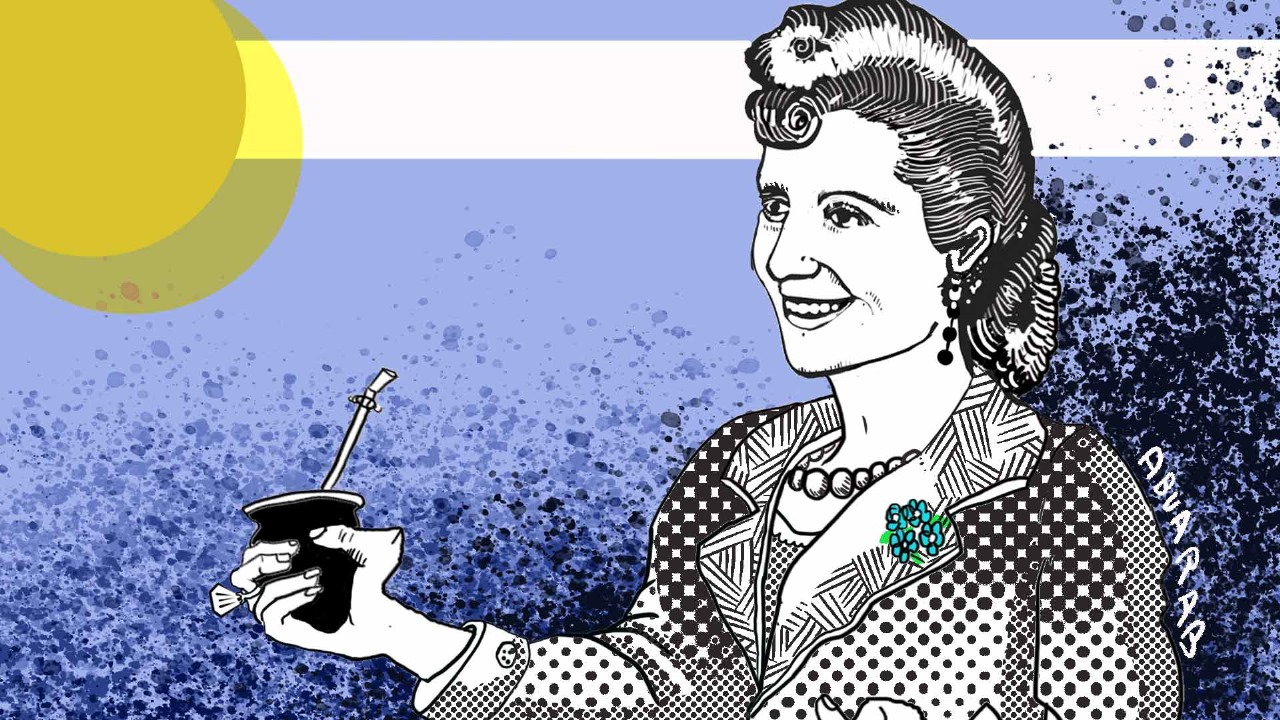

No recuerdo cuando fue la primera vez que escuché el nombre Evita porque me acompaña desde que tengo uso de razón. Formaba parte del relato materno acerca de una infancia dura, signada por la pobreza y la exclusión.

Mi madre, Graciela, fue la tercera de tres hermanas. Su madre, Argentina, había quedado huérfana de madre a los cinco años, cuando un gran relámpago cayó en el campo donde vivían. Casi niña y embarazada, a los 16 años, dejó de la estancia “La Selmira” para irse a Concepción del Uruguay con quien sería su único marido. Allí nacieron sus tres hijas y conoció las privaciones, la violencia y el dolor que provoca la humillación.

Cuando decidió separarse, en tiempos donde la ley aún no lo permitía y en los que la condena social hacia la mujer divorciada pesaba como un collar de yunques, Graciela aún usaba pañales. A diferencia de sus hermanas, no fue reconocida por su progenitor, por lo que cargó con orgullo, pero sobre todo con una tristeza perpetua, sólo el apellido que pudo darle su madre: Mondragón.

Tras algún tiempo, deambulando y en situación de calle, Argentina logró internar a sus hijas en un orfanato de religiosas en la ciudad de Gualeguaychú, entregándole la tutela a monjas que las protegieron de los peligros del mundo, pero no de las formas tortuosas y los abusos físicos y psicológicos que ellas mismas proferían, y logró conseguir trabajo en un sanatorio para convertirse en cocinera y mucama “cama adentro”.

Recién a los catorce años de Graciela, Argentina tuvo la posibilidad de alquilar una tapera para que sus hijas estuvieran con ella. Pero era imposible vivir sin trabajar, por lo que, inmediatamente, mi madre pasó a desempeñarse como niñera y empleada doméstica, en un rubro donde la informalidad le robó los aportes que necesitó para jubilarse hasta que, como ella misma decía, “gracias a Cristina” pudo aplicar a una moratoria que le otorgó ingresos y cobertura de salud en los últimos años de su vida.

“A Evita la odiaban porque le daba todo a los pobres y porque era hija ilegítima y yo te puedo decir lo que es eso porque mi padre nunca me reconoció”, era la letanía con la que mi madre me habló miles de veces, cada vez que el tema ameritaba. Esta verdad me permitió entender la radicalidad de la figura de Evita, que no sólo se dispuso a ser la mujer que rompiera el paradigma de la caridad lastimosa para pasar al de la justicia social, sino que ella misma, en su cuerpo y su historia personal, estuvo dispuesta a denunciar la hipocresía de una sociedad que justificaba el abandono, la irresponsabilidad y la violencia de los hombres, a la vez que cargaba culpas y vergüenzas sobre las mujeres y las infancias.

Ser “hija natural” era una especie de mancha o de llaga que signaba la identidad de quien no había sido reconocida por su padre. Ponía un halo de sospecha sobre la madre y una mirada lastimosa sobre el hijo o la hija, en el marco de una sociedad patriarcal que endilgaba la legitimidad de la existencia al “hombre de la casa”. En buena hora esto ha cambiado, al calor de las luchas feministas que han situado la dignidad en la persona, más allá de su género, más allá del reconocimiento formal de un apellido.

“La odiaban porque era hija ilegítima”, decía mi madre respecto a Evita y describía el desprecio que los hijos y las hijas no reconocidas, no queridas, recibían por parte de una sociedad cruel y estratificada. Lo contaba con un tono de voz y una expresión doliente, como quien usa la historia de otro para decir lo que no se atreve de su propia historia.

Pero el relato no terminaba sombrío. Mamá luego hablaba de la belleza de Evita, de cómo consiguió el voto para las mujeres, de sus trajecitos entallados en una cintura envidiada y en un recuerdo amoroso de un pueblo que jamás la va a olvidar. “Yo la amo a Evita”, decía Graciela cada vez que enganchaba un documental o una película alusiva en la televisión. Así fue como yo, desde pequeña, también amé a Evita.

Evita exponía, de algún modo su resentimiento, sentimiento que no reivindico, pero sí comprendo. Era la expresión del enojo de una niña herida hecha mujer y figura pública la que interpelaba el alma de quienes vivían sabiendo que la dignidad les estaba siendo robada. Había algo en el resentimiento y en la revancha de Evita que hacía a los humildes y a los excluidos sentirse representados por ella como por nadie más. Fue la procedencia social lo que los ligó a la identidad del peronismo, mucho más que la conciencia nacional y la convicción personal.

Perón comprendió esa potencia que no podía encauzar tan fácilmente. Evita desafiaba a las tradiciones excluyentes, machistas y clasistas de la Argentina que no estaban dispuestas a tolerar a una mujer discutiendo política y, mucho menos, la distribución de la riqueza y los intereses nacionales. Fue la temprana enfermedad la única capaz de detener esa potencia.

Pero a pesar de los festejos y las celebraciones por la muerte de Eva Duarte y las paredes inscriptas con ¡viva el cáncer!, algo había cambiado para siempre. Esto lo entendieron muy bien los sectores golpistas y antidemocráticos que bombardearon la Plaza de Mayo, derrocaron a Perón y proscribieron a la fuerza política mayoritaria argentina por casi dos décadas.

Intentaron detener esa transformación prohibiendo el nombre de una muerta, quemando sus fotos, destruyendo el lugar donde había fallecido (convertido en un espacio de culto popular) y, más tarde, robando su cuerpo.

Si, en nuestro país hubo quienes hicieron del cuerpo sin vida de una joven mujer consumida por el cáncer, amada por los pobres, un trofeo de guerra para lastimar a Juan Domingo Perón mientras estaba condenado al exilio tras el bombardeo que asesinó a trescientos civiles inocentes.

Insisto, no reivindico al resentimiento como un sentimiento capaz de construir porvenires mejores, pero qué distinto el resentimiento de Evita al de sus opresores. El resentimiento de Evita se tradujo en su voz alzada e insurrecta, en sus verdades gritadas, y en la obra de la Fundación Eva Perón que trataba de vengarse de la injusticia cada vez que un gurí pobre tenía una pelota de cuero o un juguete nuevo. En cambio, el resentimiento de los otros fue el de las vejaciones, el del cadáver escondido y vapuleado, el de los asesinatos, el del cercenamiento de la libertad.

En tiempos de crisis para las identidades políticas del campo “nacional y popular”, de triunfo de las expresiones fascistas, de regresos de los Sturzenegger de la vida, de ausencia de liderazgos que interpreten y conmuevan, la figura de Evita cobra un especial valor en la búsqueda de salidas hacia adelante. Y creo, con mucha convicción, que la supervivencia de la figura de Evita en el corazón de su pueblo dependerá de la transmisión amorosa, coherente y cargada de sentido, esa tarea que mi madre supo hacer tan extraordinariamente porque, como toda mujer de “abajo”, contaba con una gran sencillez, con una infalible inteligencia práctica y una sensibilidad superlativa.

Mi madre murió de cáncer de útero, como Evita. Por lo que no sólo sus nacimientos estuvieron signados por el mismo trazo. Me heredó, entre otras muchas cosas invaluables, el amor hacia una mujer que permitió vivir más dignamente a los suyos y, sobre todas las cosas, sentir orgullo de la procedencia, te legitime alguien de afuera o no.

El contexto amerita mirar la figura de Evita, no en sus partes más conocidas y digeribles para un sistema que pretende mantener un statu quo injusto, sino en esas partes que incomodan a cualquier privilegio. Ese será nuestro mejor homenaje.

captura de pantall

por Tati Peralta

Eva Perón (Juan Carlos Desanzo, 1996)

De las locales, la mas recordada sobre Eva. Con guion de José Pablo Feinman, una impecable Esther Goris en el papel de Eva y Victor Laplace en el rol de Juan Domingo Perón. Hermosa.

Evita (Alan Parker, 1996)

Hay algo pop y hay algo drag en la figura de Eva y esta peli, con Madonna en el protagónico, lo confirma. Basada en el musical de Andrew Lloyd Weber, a quien le debemos el clásico ‘No llores por mi Argentina’.

Eva no duerme (Pablo Agûero, 2015)

La peli se centra en una de las historias mas increíbles y mas turbias ligadas a la figura de Eva: el derrotero que padeció durante 25 años su cuerpo embalsamado.