Hace unos días, la reaparición de Gustavo Cordera en la TV y en el mundo del streaming volvió a encender la discusión acerca de la libertad de expresión, sus límites y los discursos que incitan al odio o a la violencia hacia las mujeres. Parte del debate se condujo hacia el lugar que Cordera quiso: presentar al amplio, completo y heterogéneo movimiento feminista como una organización maliciosa que ataca las libertades. «Nunca antes en la historia de la humanidad se vio una organización tan eficiente, tan coordinada y de tanta inversión para la cancelación y persecución de una persona, y de tantos años”, fueron sus palabras para referirse (sin autocrítica alguna) a las consecuencias sociales y públicas que tuvieron no sólo sus dichos pro-violación (delito penal) sino toda una conducta sostenida por años, en sus shows, presentaciones y declaraciones, en las que las mujeres jóvenes, especialmente las adolescentes, se mostraban como objetos serviles al placer de los hombres adultos.

Pocos días después, en la apacible ciudad de Crespo, en Entre Ríos, se viralizó en redes sociales un spot “publicitario” realizado por una estación de servicio que expende combustibles de la multinacional Shell. El video en cuestión retrataba el modo en el que dos trabajadores se deshacían de una mujer (¿compañera de trabajo?) que les caía mal reduciéndola en una bolsa de consorcio que enviaban a Formosa para obtener “paz”.

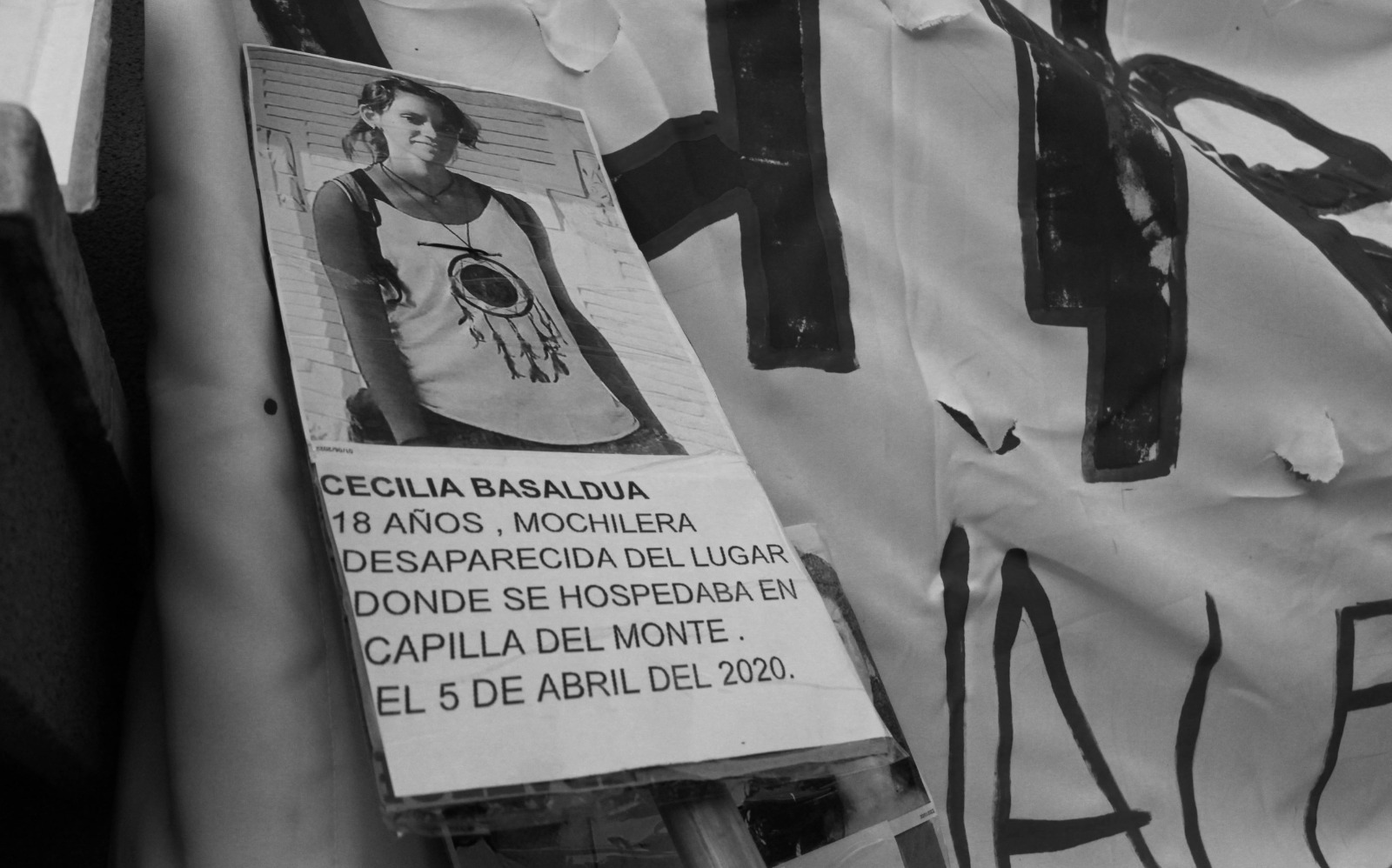

Por supuesto, rápidamente, llovieron comentarios que se replicaron en los medios de comunicación subrayando la violencia simbólica (Ley N°26.485) que ese video constituía en el marco de una sociedad que ha sido triste testigo de cruentos femicidios, en los que las víctimas son descartadas en bolsas para la basura y de la desaparición de cientos de jóvenes que son secuestradas o coptadas en redes de explotación sexual.

Pero, otra parte de la opinión pública abonó a la línea de interpretación por la que optó Cordera, en la que el feminismo es visto como una organización compacta y orquestada dispuesta a castigar severamente a todo lo que no es “políticamente correcto”, lo que ha llevado a que “nadie pueda decir nada” y que “ya no se puedan hacer chistes”.

La Ley de la República Argentina es clara y muchas de las normas consagradas son producto de las luchas sociales desarrolladas por el feminismo, que es un movimiento integrado por una cantidad inagotable de organizaciones, así como por mujeres que de manera individual denuncian la desigualdad, la violencia, la discriminación y la inequidad. La Ley no trata por igual a todas las conductas humanas y está bien que así sea, porque no todo tiene el mismo impacto o el mismo nivel de gravedad. Hay acciones discriminatorias y/o violentas que están contemplados dentro de los castigos del Código Penal; otras que ameritan sanciones administrativas o institucionales y otras que son cuestionables moralmente.

El feminismo que entiende la discriminación y la violencia por motivos de género como consecuencia de una estructura social, cultural, económica e histórica compleja, no considera que la respuesta sea sólo punitiva, sino que ve urgente el desarrollo de todas las acciones que nos permitan desandar esos sentidos comunes cargados de inequidad.

En ese marco se inserta, por ejemplo, la Ley Micaela García, que insta a la capacitación obligatoria en género para quienes son parte de la estructura estatal. No es una ley para el castigo, sino una ley para la prevención, motivo por la que han adherido voluntariamente muchísimas instituciones y empresas. Esta decisión de parte del sector privado busca, por un lado, evitar la reproducción de violencias simbólicas que genera efectos negativos en la imagen de la empresa y, por el otro, prevenir y/o actuar eficazmente ante situaciones de violencia, discriminación o acoso que pueden darse dentro de sus instituciones.

IGUALDAD FRENTE A LA LEY, DESIGUALDAD EN LAS CALLES

No es verdad que el feminismo ha llevado a la desigualdad jurídica. No es cierto que hay un sistema de justicia “woke” que rompe principios esenciales como la presunción de inocencia o que garantiza la reclusión perpetua sólo para los homicidios hacia una mujer. No es cierto que el Código Penal no da lugar a la denuncia de varones víctimas de violencia sexual o abuso. Al contrario, es el sistema cultural el que impone a los varones el silencio frente a los dolores que los atraviesan.

Esas pavadas son meros cliché, esfuerzos argumentales por no reconocer la existencia de violencia por motivos de género como una más de las muchas formas que adquiere la injusticia en este mundo en el que vivimos. Por eso, la perspectiva feminista no niega la existencia de otras formas de discriminación y violencia, no busca jerarquizar el dolor humano frente a la muerte violenta de una persona. Todas las violencias deben ser pensadas en su contexto social y, asimismo, en su especificidad. Todas merecen su castigo y repudio. Todas las víctimas merecen que se custodie su memoria.

“La perspectiva feminista no niega la existencia de otras formas de discriminación y violencia, no busca jerarquizar el dolor humano frente a la muerte violenta de una persona”

El Código Penal argentino no establece el término “femicidio”. En su Artículo N°80 determina doce motivos (agravantes) por los que el homicidio de una persona puede ser penado con reclusión perpetua y, entre ellos, sólo dos incisos explicitan el agravante “violencia de género”, es decir, cuando la víctima es constituida como tal y, por tanto, violentada a causa del género al que pertenece (siempre y cuando pueda demostrarse una relación asimétrica de poder asentada en ese factor). La incorporación de este agravante no fue caprichosa, ni un invento que surgió de un día para el otro, sino que partió de los tribunales internacionales de Derechos Humanos que se expidieron en casos terribles como los acontecidos en Ciudad de Juárez, México.

DE JUÁREZ A FLORENCIO VARELA

¿Qué hay detrás de los femicidios? ¿Qué ocultan los homicidios de mujeres perpetrados o incitados por varones que ejercen especial saña en los cuerpos de las víctimas? Fueron las preguntas que motivaron una ardua y esclarecedora investigación desarrollada por la antropóloga Rita Segato en México, donde cientos de mujeres eran violadas y descartadas en el desierto frente a la complacencia de las autoridades policiales, judiciales y políticas.

Era la década de 1990 y las políticas de libre mercado hacían estragos entre los pobres de América Latina. En el estado de Chihuahua, las reformas promovieron la instalación de decenas de maquiladoras con la promesa de empleo y desarrollo económico. Pero el rápido crecimiento fue a costa de las familias trabajadoras que enfrentaban largas jornadas, salarios bajos y escasos beneficios. Muchas empleadas eran mujeres y ellas y sus hijas se volvieron el objetivo de violencia sexual seguida de muerte en un territorio donde el Estado se retraía a la vez que el crimen organizado ganaba espacio.

Cuando las familias querían denunciar la desaparición de sus hijas, la policía acusaba a las víctimas de andar de noche, de vestir provocativas. Recién en el año 2008, una sentencia de la Corte Interamericana de DDHH obligó al Estado mexicano a indemnizar a las víctimas y combatir más efectivamente a los perpetradores de los crímenes.

Fue en esos años que Rita Segato dio en el clavo y expresó: “El sujeto autor de estos crímenes ostenta, más allá de cualquier duda, la cohesión, vitalidad y control territorial de la red corporativa que comanda (…) Es evidente que la continuidad de este tipo de crímenes por más de una década, sin que su recurrencia sea perturbada, requiere recursos humanos y materiales cuantiosos que involucran: control de una red de asociados extensa y leal, acceso a lugares de detención y tortura, vehículos para el transporte de la víctima, acceso e influencia o poder de intimidación o chantaje sobre los representantes del orden público en todos sus niveles, incluso federal”. Los agresores no son lobos solitarios, monstruos o espíritus poseídos por el mal, son hombres culturizados por una sociedad capaz de reírse de cuerpos sometidos en bolsas de basura.

“Muchas empleadas eran mujeres y ellas y sus hijas se volvieron el objetivo de violencia sexual seguida de muerte en un territorio donde el Estado se retraía a la vez que el crimen organizado ganaba espacio”

Por supuesto, no es difícil establecer puntos de contacto con el terrible triple femicidio ocurrido en Florencio Varela. Como México en los 90, Argentina asiste a un contexto económico que reduce a nada las expectativas de las juventudes en vulnerabilidad. Esas jóvenes, ahora lapidadas por una opinión pública no de grandes medios corporativos sino de pequeños hates digitales que señalan con el dedo, fueron asesinadas cruelmente, en un espectáculo de horror, transmitido en vivo a más de cuarenta varones que fueron testigos de una demostración de poder por parte de su jefe narco.

Es verdad, el crimen organizado es una escoria que rompe todo el tejido social, que existe porque hay gente que consume sus productos teñidos de sangre y que se maneja con códigos mafiosos. Pero no es menos cierto que la violencia ejercida sobre Morena, Lara y Brenda fue, en palabras de Segato, un crímen que ostenta “más allá de cualquier duda, la cohesión, vitalidad y control territorial de la red corporativa que comanda”.

El carancheo político, en el marco de la campaña electoral, se revoleará responsabilidades cruzadas. Mientras tanto, una sociedad cada vez más dispuesta a pisotear la dignidad de las personas más vulnerables seguirá con el escarnio público, construyendo reglas de merecimiento que validen que tres chicas sean encontradas en una cámara séptica, tras ser torturadas ante la mirada cómplice que aplaudía detrás de una pantalla.

¿QUÉ NOS PASA?

Visibilizar la violencia simbólica como parte de una estructura que convalida la crueldad ¿es una sobre reacción? ¿es pasarse tres pueblos? ¿es no tener humor? Reproducir, sin real consciencia, formas de violencia y discriminación ¿es motivo para el escarnio público? ¿Cómo podemos convertir en acciones pedagógicas todo esto que socialmente nos pasa?

Nadie puede ayudarnos más en esa tarea que las madres de las víctimas que llevan una vida de resiliencia y lucha contra la impunidad, y por eso buscamos la palabra de Marta Montero, la mamá de Lucía Pérez.

Como hoy pasa con Morena, Brenda y Lara, la joven vida de Lucía fue evaluada con una enorme lupa de crueldad. Nueve años después de su femicidio, el sistema de justicia continúa mostrando un nivel de ineficacia e impericia sin precedentes. Para sumarle más al bochorno, el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires resolvió, en base a las pruebas presentadas por los acusados, que la muerte de Lucía Pérez no se trató de un femicidio, sino que se debió a su desbordado consumo de sustancias. Ella tenía tan sólo 16 años y sus agresores 23, 41 y 58.

En diálogo con La Mala, Marta dice con un dolor que atraviesa su voz: “este camino nosotros ya lo vimos… los narcos nos han atravesado los barrios. La Fiscalía no actúa, no avanza, porque hoy los narcos nos manejan el país. Entonces, tristemente esto que nos pasó con Lucía es lo que va a seguir pasando. No es casualidad que se quiera sacar la figura del femicidio de Lucía, porque un femicidio tiene la máxima condena y en estos casos no van a tener las máximas condenas. Van a decir que es homicidio simple, esas son las carátulas que los tipos tienen”.

“No es casualidad que se quiera sacar la figura del femicidio de Lucía, porque un femicidio tiene la máxima condena y en estos casos no van a tener las máximas condenas”

Frente a la incógnita por qué sentirán las familias de las víctimas frente a los chistes que incluyen pibas en bolsas o los comentarios de artistas del rock que justifican la violación, Marta sostiene: “Es un sentimiento muy doloroso, no se puede hacer chistes con ese tema. Las personas que lo hacen, no sé cuál será su contexto de vida, de familia, pero si ellos supiesen el daño que le hacen a las mujeres, a las madres, a las personas que hemos perdido un ser querido, a las personas que hemos atravesado por ese dolor tan grande que es irreparable de por vida. O sea, nunca vamos a ser esas personas que éramos, nunca vamos a estar de la misma manera y que lo tomen con risa es muy doloroso”.

Y, más allá de las cloacas de porquería que quisieron tirar sobre la sonrisa y la hermosa mirada de Lucía, su mamá precisa: “la memoria de Lucía la llevo en lo más alto de mi ser y en lo más alto de mi corazón. Es muy difícil, es muy, muy, muy difícil, muy difícil. Yo ya no soy la misma persona, mi vida no es la misma y no lo va a ser nunca. La llevo a veces mejor, a veces no tanto, la llevo como puedo y sé que para las personas que hemos pasado por esta circunstancia nuestras vidas jamás serán las mismas que eran”.

Las palabras de Marta son dagas que nos atraviesan. Ilustran un dolor profundo, irreparable, injusto y, lamentablemente, continuo. Otras tres madres (y padres, hermanos/as, tíos/as, amigos/as, abuelos/as) se suman a las interminables listas de víctimas de una violencia que se inscribe en el cuerpo de las mujeres.

En esta nota de reflexión intentamos hilvanar algunas ideas. Quizás no lo logramos hacer con eficacia. No sé. Tendría que ser más fácil poder expresar que todas las vidas valen. La de las pibas, también.