Roberto había hecho el colegio secundario en una Escuela Técnica, rompiendo el círculo de analfabetismo que sus padres no habían logrado revertir y que había signado el orgullo de su familia. “Técnico electromecánico” era el título que ostentaba con orgullo, como quien está habilitado para, básicamente, arreglar todos los problemas posibles.

Poco tiempo después de graduarse ingresó a trabajar en el Sindicato de Luz y Fuerza y comenzó “la mejor etapa de su vida”, según el propio Roberto. Sus primeros años de juventud coincidieron con las inmensas movilizaciones desde “el kilómetro cero del peronismo” hacia la CGT de Azopardo, peregrinaciones que encontraban a las masas obreras con el General Perón.

El 1º de marzo de 1951 se inauguró la Escuela Superior Peronista y Roberto estuvo allí, no terminó la cursada porque se le complicaban los viajes a la Capital, pero conservaba una foto de la apertura, donde se lo ve sentado a unos metros de Perón. Allí se aprendía todo lo necesario para ser un buen peronista, en un clima de mucha alegría porque ese era el clima que vivía le peronismo de la década dorada. Los que antes miraban todo desde atrás, los que el prejuicio clasista los colocó en un sitio marginal de la discusión pública y los que tenían que agachar la cabeza por su procedencia social, de repente eran los que exponían sus argumentos, defendían sus ideas y mostraban socialmente sus logros. Era mucho más que el acceso al asado, al saco, a los zapatos de cuero y el viaje a Mar del Plata, era la fe popular, la espiritualidad sencilla del que se sabe igual que el otro lo que motorizaba ese sentimiento de alegría y lealtad.

Poco más de un año después, Roberto volvió a tomar el tren hacia la CGT, pero esta vez no lo hizo con algarabía sino con una daga profunda que atravesó su costado. Con el uniforme que le había dado el sindicato y una flor en la mano llegó a despedir los restos mortales de Evita, tan castigados por el cáncer y por el odio de los poderosos. Él la amaba como aman los hombres a sus madres cuando recuerdan las caricias de la infancia y el cobijo. Lloró tanto con su partida que tuvo que tirar a la basura su pañuelo de tela, empapado e inutilizable de tanto moco. Sólo logró sobreponerse cuando se dispuso a contener el dolor de otros, aún más consternados, porque Evita había sido para ellos plato de comida, la pelota para el picadito de fútbol y la rebeldía capaz de romper la inercia del acostumbramiento a la injusticia.

Desde la muerte de Evita Roberto sintió que las cosas no habían quedado iguales. La sensación de protección y la sana alegría se habían resquebrajado. Más tarde llegaría el bombardeo, el intento de asesinato de Perón, el exilio y la proscripción.

En esos años posteriores, entre botas y elecciones con unidades básicas cerradas, Roberto siguió laburando en Luz y Fuerza. Se había casado con una chica sencilla de su barrio y había tenido un pibe. Se iba temprano de su casa, después de tomarse unos mates amargos con tostadas, para detectar posibles pérdidas eléctricas entre La Plata, Berisso, City Bell y Ensenada. En sus recorridas charlaba con Dios y medio mundo, no tenía apuro y nadie medía sus rendimientos. No dudaba en dedicar buena parte de la mañana a ayudar a alguna vecina a llevar las bolsas pesadas del mercado o acompañar a un jubilado a hacer algún trámite porque un laburante del Sindicato de Luz y Fuerza siempre estaba a disposición de lo que necesitara otro trabajador. Y lo que más le gustaba de todo ese dedicado servicio comunitario era que, aquellos que veían su uniforme, se animaban a decirle algo sobre el exiliado General. Entonces él se sentía valiente como ninguno y lanzaba frases como “qué hermoso día peronista” o silbaba bajito la melodía de la marcha que supo inmortalizar Hugo del Carril.

Coleccionaba las monedas que llegaban a sus manos y tenían tallada la PV porque sabía que detrás de aquel pequeño ilícito estaban las manos de otro peronista intentando sostener la memoria de los tiempos felices. No le importaban demasiado las decisiones de la cúpula del sindicato que veían el modo de adecuarse a los tiempos de los milicos. Él era peronista de Perón y le era leal a ese tipo, a esos tiempos, porque ser leal a Perón era ser leal a los sueños de sus viejos y a los profesores de la escuela técnica que lo hicieron sentir valioso e importante.

Los años pasaron y la criticidad social y política de la Argentina creció a pasos agigantados. Él desconocía cada vez más a su país y al movimiento justicialista. Entendía poco los debates que se abrían en los innovadores programas de televisión. Sólo una cosa continuaba inamovible: que él era peronista de Perón y, por tanto, no quería morirse sin volver a ver al General con la banda presidencial. Era casi su único anhelo. Había perdido las esperanzas con su hijo, que se mostraba poco proclive al estudio y al laburo y, para colmo, le había salido totalmente indiferente a la política. La grappa, que había sido una compañera por años en las mañanas frías se invierno, se volvió un problema recurrente que lo distanciaba de su esposa y lo enfrentaba con sus vecinos. Cuando tomaba de más, se ponía insoportable y cantaba la marcha peronista en una especie de loop eterno, cada vez más desentonado.

En medio de un contexto de creciente conmoción social, el 20 de junio de 1973 el sueño de Roberto parecía convertirse en realidad. Perón volvía a su tierra y él podría verlo, como en aquellos años juveniles de la Escuela Superior. Por unos días, por los nervios y la emoción, no había tomado una gota de alcohol, quería estar impecable y ser un digno obrero. Alistó con su uniforme de Luz y Fuerza, lustró sus zapatos y se puso una escarapela en el pecho. Salió feliz de su casa convencido que “lo habían logrado”. Si, los trabajadores y la muchachada habían hecho posible el regreso del General para gobernar los destinos de la Patria. Todo volvería a ser como entonces, simplemente feliz.

La alegría fue corta y por muchos motivos. El país no era el mismo que despidió Perón en 1955 y Perón no era el mismo que su pueblo había añorado durante su exilio.

El lunes primero de julio de 1974 el día estaba frío y nublado. Roberto se despertó con resaca de la noche anterior, se había tomado una sopa pesada y una botella de vino para combatir el fuerte frío. Se cebó unos mates y salió para su trabajo. Fue una pésima mañana, no había tenido ganas de charlar con nadie. Cuando regresó a su hogar, lo estaba esperando en la puerta su mujer, con una cara fatídica. Tan sólo se atrevió a decirle “viejo, escuchá la radio”. A través de la Radio Nacional, tamizando el ruido de las descargas que generaban las nubes del cielo, Roberto escuchó la noticia que su corazón nunca estuvo listo para recibir “el teniente general Juan Domingo Perón había fallecido”. Su mirada quedó perdida en un punto fijo de la cocina y cuando logró reponerse un poco agarró la botella de grappa hasta agotarla. Eran como las cinco de la tarde cuando salió al patio delantero de la casa, con un cuchillo en la mano, para batir a duelo al mismísimo Dios “¿Qué hiciste Dios? ¿Quién te creés que sos para llevártelo a Perón? ¡Siempre fuiste un gorila!” gritaba desgarradoramente mientras tiraba zarpazos al aire y sus vecinos lo miraban atónitos.

La batalla con Dios duró un rato largo hasta que cayó rendido, de rodillas, y se puso a llorar. Su mujer lo abrazó, levantó amorosamente y lo llevó al interior de su hogar.

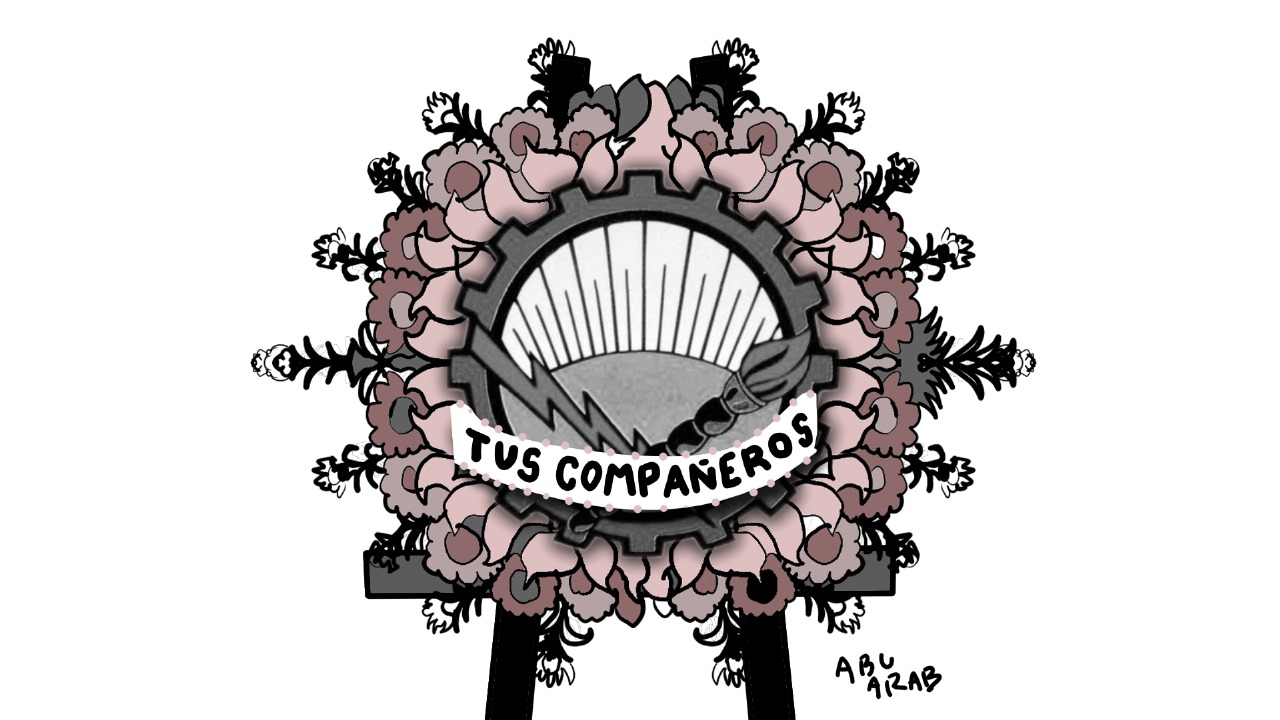

En menos de un año Roberto había enfermado y falleció. En su velatorio hubo una corona grande del Sindicato Luz y Fuerza del que, seguramente, debe haber estado muy orgulloso.

La vida del buen Roberto es totalmente prescindible de los libros de historia. Ninguna unidad básica lleva su nombre, ni calle, ni organización política y sus restos descansan sin muchas pompas en el cementerio municipal de La Plata. Sin embargo, dicen que en su barrio se volvió casi un mito, porque todos lo recuerdan como el loco que se peleó mano a mano con Dios, por lealtad a Perón.