Entre quienes hacemos La Mala la cuestión Malvinas siempre ha estado presente, no sólo como memoria de los veteranos, héroes y víctimas de la guerra, sino como elemento imprescindible para discutir la soberanía nacional y, por tanto, la política exterior. En esta oportunidad, tuvimos el gusto de entrevistar a Juan Augusto Rattenbach, abogado (UBA), Mg. en Economía Aplicada (UTDT), docente universitario, profesor en la Diplomatura sobre Malvinas de la UBA y asesor de contenidos del Museo Nacional de Malvinas.

– 2 de abril, fecha conmemorativa de la guerra, muchas miradas contrapuestas sobre ese conflicto bélico ¿Cuál creerías que sería una forma correcta de recordar y pensar la guerra en nuestros días?

– Haría hincapié en la memoria, en el sentido de recordar y homenajear a nuestros héroes y a nuestros veteranos de Malvinas. Me parece que eso es fundamental. Lo que veo es que cada ciudad a escala municipal tiene muchos vínculos con sus veteranos que a su vez son los vecinos de dichas localidades. Para pensar la guerra en nuestros días, se puede reflexionar sobre cómo impactó la posguerra de Malvinas, no solamente en términos territoriales y de cómo los británicos profundizaron en el colonialismo en el Atlántico Sur sobre nuestros recursos naturales, la pesca y el petróleo, sino cómo, a su vez, se desarmaron herramientas de nuestro país, en el continente, que estaban muy vinculados al reclamo de soberanía. Ya sea una política exterior menos autónoma y más subordinada, porque nos quedamos sin una política de defensa que tenga foco en la cuestión de la soberanía. Perdimos capacidades nacionales, como la Marina Mercante. Además, hubo distintas dificultades en fabricaciones militares, incluso en la fábrica militar de aviones. Eso también impactó en la educación y en la cultura, fruto de la desmalvinización. Yo creo que, a más de 40 años de la guerra de Malvinas, el objetivo debe ser es oponer la desmalvinización con la remalvinización. Es decir, nuevamente reivindicar nuestro reclamo de soberanía y esa memoria que recordamos a nuestros héroes, conjugarla con la vigencia de nuestro reclamo de soberanía en Malvinas y en todo el Atlántico Sur.

– En algo más de 40 años de democracia, cuáles fueron las actuaciones del Estado argentino ¿Cómo las evaluás?

– A estos últimos 40 años los podemos desdoblar en dos momentos. Uno, la desmalvinización y el otro, la remalvinización. La desmalvinización tiene dos periodos muy concretos: del 83 al 2003, que es la larga posguerra de más de 20 años; de 2003 al 2015 se da un proceso de remalvinización; nuevamente una desmalvinización de 2015 a 2019; una remalvinización a menor velocidad, si se quiere, que iría de 2019 a 2023, que coincide con el 40 aniversario de la guerra de Malvinas; y el periodo actual, en el que se están retomando lamentablemente medidas de política exterior de los periodos desmalvinizadores anteriores. En resumidas cuentas: los periodos desmalvinizadores bajaron la intensidad del reclamo de Malvinas para privilegiar o revincularse con el vínculo diplomático en el Reino Unido de Gran Bretaña. No solamente esa desmalvinización impactó en la política exterior argentina, sino también, como dije anteriormente, en las políticas educativas y culturales. Básicamente, no hablando de Malvinas o no explicando por qué las Malvinas son argentinas. En los periodos remalvinizadores, el fenómeno es exactamente el contrario: se puso en valor el reclamo de soberanía bajo una estrategia de política exterior que tenía como eje continentalizar a escala sudamericana el reclamo de soberanía y, a su vez, hubo una clara intención de poner nuevamente en valor la causa en las currículas educativas, tanto a nivel nacional como a niveles provinciales.

– ¿Cuál es el vínculo del Estado con los veteranos de Malvinas?

– En la desmalvinización, de ninguneo y olvido, y en la remalvinización, de reconocimiento de lo que hicieron y cómo pelearon nuestros héroes en defensa de nuestra soberanía.

– ¿Por qué se dice que el gobierno de Milei «quemó las naves» respecto a la política exterior que Argentina llevaba adelante en la cuestión Malvinas?

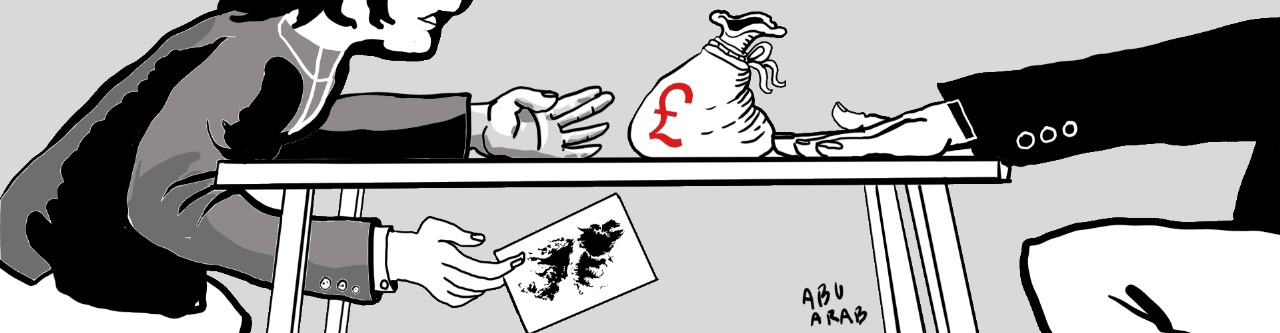

– Creo que no estaría siendo honesto si no analizo la política exterior de Milei en consonancia con la política exterior de Macri, y a su vez el periodo desmalvinizador de la década del 90. El acuerdo que se firmó en septiembre de 2024 (llamado Mondino-Lammy) es una reproducción del Foradori-Duncan de septiembre de 2016, que a su vez busca recrear el espíritu de la política exterior de la década del 90. Es decir, no hay una originalidad en cuanto a esa mirada de política exterior que básicamente significa bajar la intensidad del reclamo, privilegiar el vínculo diplomático bilateral con Gran Bretaña y que el Estado argentino coopere (duele decirlo, pero es así) con las actividades de depredación de nuestros recursos naturales en el Atlántico Sur.

“Los periodos desmalvinizadores bajaron la intensidad del reclamo de Malvinas para privilegiar o revincularse con el vínculo diplomático en el Reino Unido de Gran Bretaña”

– ¿Por qué es importante Malvinas hoy para nuestro país?

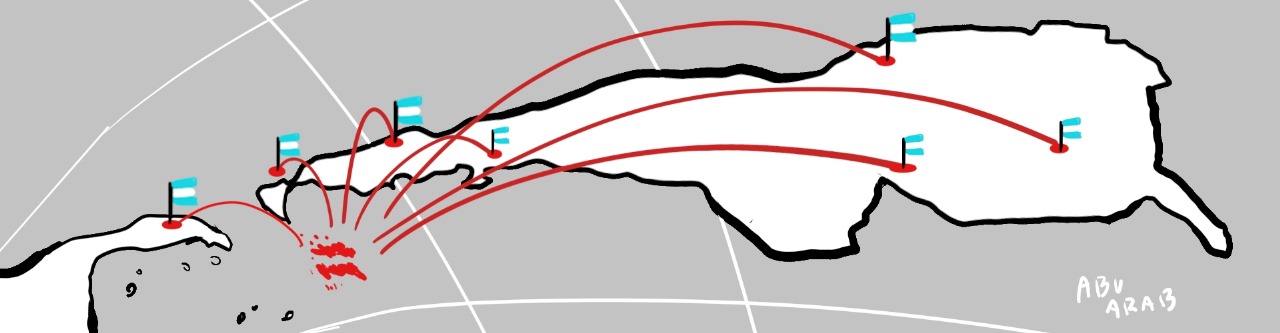

– Es importante relacionar la causa Malvinas con el mapa bicontinental argentino. El mismo se llama así porque sitúa nuestra soberanía en dos continentes, el sudamericano y el antártico. Se pueden ver las verdaderas dimensiones de nuestro país, no solo sobre la Antártida, sino también sobre los espacios marítimos. Ese mapa revela que tanto la Isla Grande Tierra del Fuego como Malvinas se encuentran en el centro geográfico de nuestro país. Ya pensar que el centro geográfico de nuestro país no es el norte de La Pampa o el sur de la provincia de Córdoba, sino el Atlántico Sur, con Tierra del Fuego y Malvinas a la cabeza, nos describe cuál es el tipo de país que tenemos que proyectar a futuro. Y este mapa es, a su vez, la hoja de ruta argentina del siglo XXI, porque va a depender de nosotros intergeneracionalmente hacer de este mapa una realidad efectiva de soberanía y que no quede como un hermoso diseño cartográfico del Instituto Geográfico Nacional. Adicionalmente, creo que, en términos de memoria y de construcción de una historia nacional, Malvinas es el único eslabón que puede unir a las distintas expresiones políticas a nivel nacional. Se habla mucho de la grieta, de la división interna, no solamente entre coaliciones políticas, sino al interior de cada una de estas coaliciones. Y me parece fundamental enarbolar la bandera de Malvinas para, de alguna manera, tratar de forjar un destino común como Nación. Y es Malvinas, quizás junto a la Selección Argentina de fútbol, los únicos dos elementos que tienen la capacidad de unir a gran escala al pueblo argentino.

– El sentimiento malvinero recorre a todo el pueblo argentino, más allá de las idas y vueltas de la política, ¿por qué crees que esto ocurre?

– La malvinización es un fenómeno que está avanzando a pesar de los gobiernos de turno. Y sin ningún lugar a dudas, donde realmente radica el sentimiento de Malvinas es justamente fuera de las grandes ciudades del país, llámese Ciudad de Buenos Aires, Rosario o Córdoba Capital. Sin desmerecer los aportes a Malvinas de estas tres grandes ciudades de la Argentina, a medida que uno recorre localidades de por ahí 500.000 habitantes y menos también, sea 200.000, 100.000, 50.000, vemos que realmente el espíritu malvinero es muy fuerte. Promovemos la idea de generar capacitaciones obligatorias de Malvinas para los funcionarios y los trabajadores del sector público argentino, y si bien hay normativa al respecto, los únicos que lo están ejecutando y llevando a cabo en la realidad son gobiernos municipales, que justamente en muchos casos son ciudades que no superan los 200.000 habitantes. Es un fenómeno que está pasando, no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, desde las localidades y las ciudades más pequeñas, llevando este estandarte de cara a lo que estamos apuntando, que son los grandes centros urbanos, y por supuesto, de una buena vez por todas, que tengamos una conducción nacional que esté a la altura de las circunstancias en cuanto a nuestro reclamo de soberanía.

“Donde realmente radica el sentimiento de Malvinas es justamente fuera de las grandes ciudades del país”

SU ABUELO, BENJAMÍN RATTENBACH

La Guerra de Malvinas fue el principio del fin de la dictadura iniciada en nuestro país en 1976. Un día antes del comienzo del conflicto, organizaciones obreras salieron a las calles a pedir “Paz, Pan y Trabajo”, en una jornada histórica que, como no podía ser de otro modo, tuvo por saldo decenas de detenidos e, incluso, muertos. Sin embargo, la salida a las calles de los trabajadores, como respuesta al desastroso modelo económico impuesto por Martínez de Hoz, mostró que el hartazgo estaba siendo tan grande que ni la represión despiadada serviría para detener la protesta social.

Al malestar económico se sumaba la persistencia conmovedora de las Madres de Plaza de Mayo y otras agrupaciones que denunciaban, en donde podían, la sistemática violación a los derechos humanos por parte del Estado argentino, arriesgando la propia vida. En 1980, Adolfo Pérez Esquivel había recibido el reconocimiento mundial Premio Nobel de la Paz evidenciando que la campaña “antiargentina” era un bleff de los militares. Y, por entonces, hasta los partidos políticos estaban despertando, conformando la famosa “multipartidaria” que comenzó a exigir la apertura democrática.

Cuando culminó la guerra el pueblo argentino asistió a una derrota militar que tuvo como principal víctima a jóvenes conscriptos del servicio militar obligatorio, que no sólo fueron enviados al campo de batalla sin capacitación ni armamento suficiente, sino que, después, fueron ocultados y maltratados. Las tensiones políticas entre las fuerzas se evidenciaron en el campo de batalla, donde el orgullo nacional sólo fue defendido por el coraje excepcional de los soldados, reconocido hasta por las filas enemigas.

En su última etapa, el gobierno militar creó la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur la cual elaboró un informe final conocido como Informe Rattenbach, en alusión a Benjamín Rattenbach, un respetado militar santiagueño, abuelo de Juan Augusto.

– Juan, explicanos brevemente qué es el informe Rattenbach y por qué fue importante.

– El Informe Rattenbach es el resultado de una comisión investigadora creada por la última dictadura cívico-militar después de la guerra de Malvinas con el objeto de darle una respuesta al país de qué era lo que había pasado durante el conflicto. Pensemos que la cobertura mediática durante la guerra tenía un espíritu excesivamente triunfalista, pero de repente el 14 de junio llegó la noticia del retiro de tropas de las Malvinas, lo que fue como un baldazo de agua fría. Frente a eso se buscó hacer una comisión investigadora para dar con las responsabilidades políticas, estratégicos y militares sobre el conflicto atlántico sur. Se crea esta comisión, presidida por mi abuelo, el general Benjamín Rattenbach, elegido porque no estaba involucrado políticamente con la última dictadura. Se especulaba con que iba a primar un espíritu corporativo y defensivo respecto de los acontecimientos de la guerra, pero terminó saliendo (dicho en criollo) el tiro por la culata: el informe fue muy crítico respecto a la última dictadura, antes y durante el conflicto. Cuando se presenta el informe final, llamado Informe Rattenbach, la junta decide archivarlo y clasificarlo, desconociendo el propósito original. Sin embargo, en el año 1983 se filtra en la prensa (en la revista Siete Días), pero el Estado argentino no lo publicó hasta décadas después. Finalmente, por decisión de la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner se desclasifica para que sea acceso público, el 7 de febrero del año 2012. Hoy se puede acceder al informe en su versión digital en la página de Casa Rosada, para que todos podamos ver esa información y comprender lo que pasó durante la guerra de Malvinas del año 82. Durante todos esos años que estuvo archivado el informe, mi padre guardó un ejemplar original, esperando que el estado lo publicara de forma consuetudinaria. Todos los 2 de abril pedía que se publicara: pasaron los 80, pasaron los 90, pasaron comienzos del 2000. Finalmente, en el año 2012, pudo ver la desclasificación del informe y ese ejemplar que tenía guardado en su casa se lo entregó al Ministerio de Defensa.

Juan Augusto comenta con orgullo el coraje de su abuelo que, en plena dictadura, se animó a investigar con honestidad lo que había ocurrido y, fiel al legado, dedica su vida profesional y académica a estudiar Malvinas. Su sentimiento es el que recorre las venas de una inmensa parte del pueblo argentino, de todos nosotros y nosotras, que tenemos la obligación de no mirar para el otro lado, por amor a la patria y por respeto a los hombres y mujeres que han dado su vida por defenderla.

¡Malvinas Argentinas! ¡Siempre!

captura de pantalla

por Tati Peralta

combatientes (J. Paz Clemente, 2013)

Miniserie argentina que sigue a un grupo de jóvenes soldados enviados a Malvinas. A lo largo de los episodios, se muestran sus miedos, amistades y el impacto que la guerra tuvo en sus vidas. Con un enfoque realista, la serie retrata lo que significó el conflicto para quienes estuvieron en el frente.

iluminados por el fuego (T. Bauer, 2005)

Basada en hechos reales, sigue a un excombatiente que, tras el intento de suicidio de un amigo de la guerra, empieza a recordar lo vivido en Malvinas. Con flashbacks crudos, la película muestra el miedo, la supervivencia y el abandono que sufrieron los soldados argentinos durante y después del conflicto.

fuckland (J. Marqués, 2000)

Un argentino viaja a Malvinas con un plan insólito: embarazar a una isleña y “recuperar” las islas de la forma menos pensada. Filmada con cámara oculta y en clave de falso documental, la película mezcla humor negro y crítica social, jugando con los sentimientos de posesión y pertenencia sobre Malvinas.