lunita pequeña

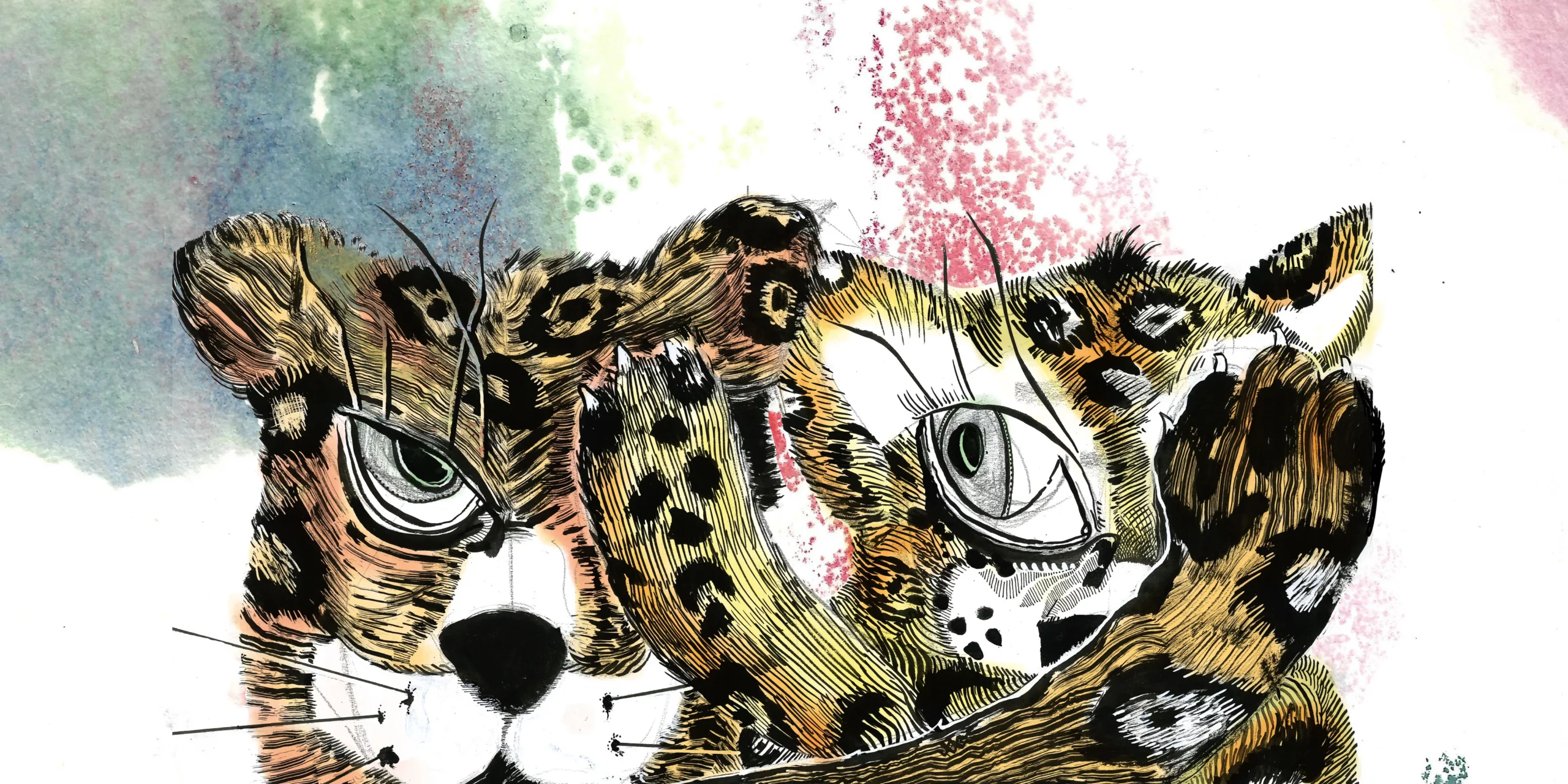

Era verano en la selva misionera… Un cachorro yaguareté jugaba con su papá y su mamá. Disfrutaban trepando árboles, jugando carreras de obstáculos y revolcándose en pastizales. Estaban felices de ese compartir, tanto que, al mirarse, sus ojos brillaban con una magia parecida a la luz de los tucu tucu en la noche.

La mamá yaguareté estaba preñada, tenía en la barriga una cría que estaba creciendo lentamente.

Una tarde de calor la familia yaguareté se refrescaba en el río, y oyeron un sonido muy bello, una melodía orillera, un ritmo cadencioso… Era un acordeón que canturreaba en el rancho que un pescador tenía del otro lado del río. El bicherío de alrededor se quedaba en silencio, sintiendo esa musiquita, y de a poco los pajarracos y las pajarracas se sumaban al instrumento con sus cantos diferentes.

Eran momentos de mucha tranquilidad. La mamá yaguareté sentía que su cachorrita se movía dentro de la panza, como al ritmo de esos sonidos, con cadencia de chamamé.

Estaban disfrutando ese ritual cuando llegó otro yaguareté adulto, amigo de la familia, a contarles que unos hombres habían estado la noche anterior en otra parte de la selva cazando animales. Papá y mamá yaguareté se preocuparon por lo que les dijo su compañero. Esa noche, el silbido del viento se llenó de aullidos, gritos de animales, sonidos de disparos. Se alborotó la calma nocturna de la selva, apareció el miedo. Mamá yaguareté se desesperó y guio a su cachorro hasta la cueva de la osa hormiguera, lamiéndolo a besos, diciéndole que se reencontrarían muy pronto. La osa hormiguera, asustada, se acercó al cachorro que temblaba, mientras la mamá yaguareté corrió entre los árboles buscando al yaguareté papá.

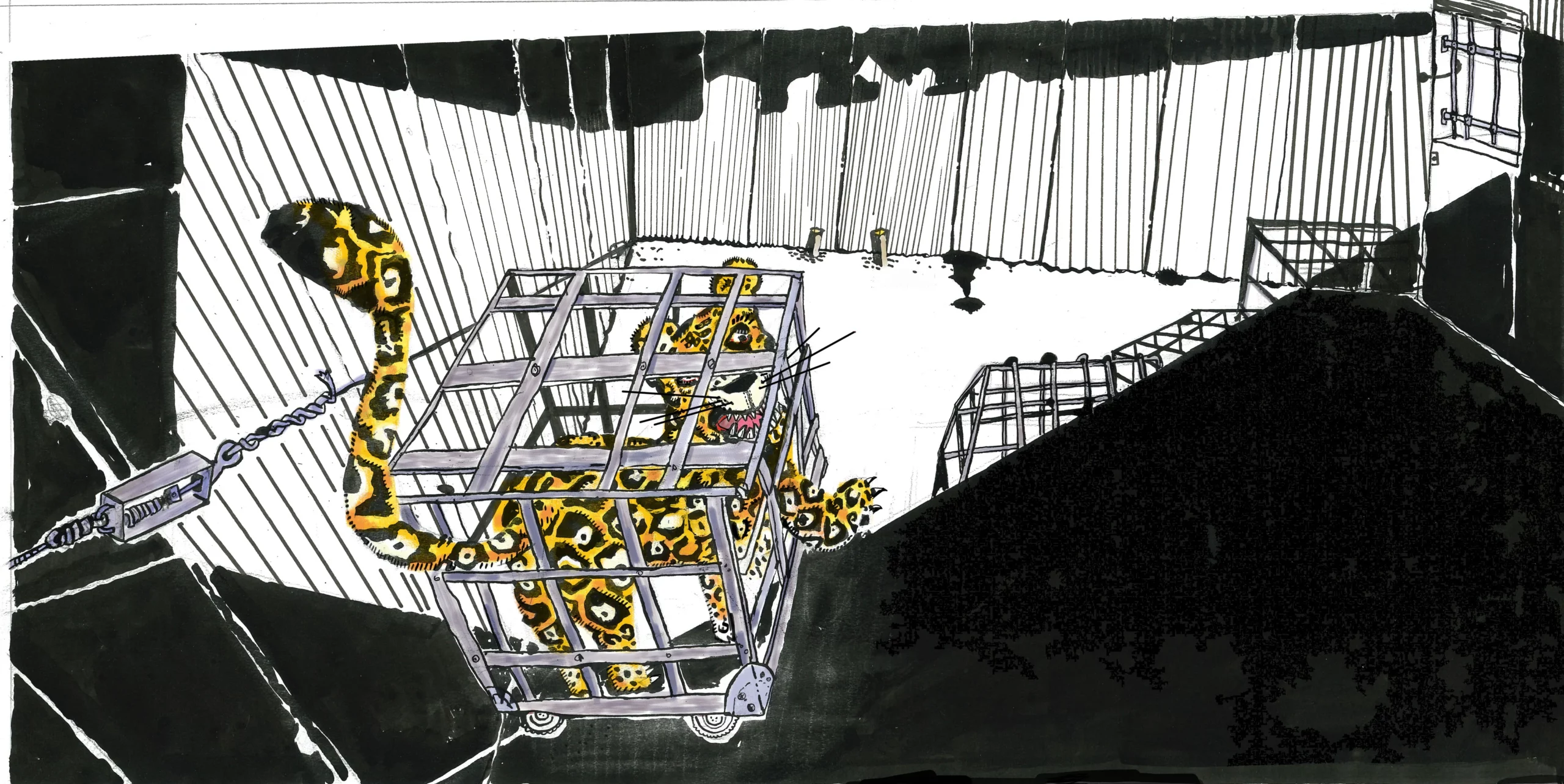

En medio de la oscuridad los cazadores les encontraron y les metieron en jaulas que subieron a una camioneta. Esa noche de cacería buscaban sólo yaguaretés. Les llevaron a una estancia que quedaba no tan lejos de allí, hacia el norte de esas tierras.

En la estancia había varias jaulas y un galponcito lleno de cueros. Había cueros de yacaré, de pumas, lomos de quirquincho y tatú, y varios cueros también de yaguaretés. Mamá yaguareté temblaba, intentaba tranquilizarse pensando en su compañero, en su cachorro que había quedado en la selva y en la cachorrita que tenía en la panza.

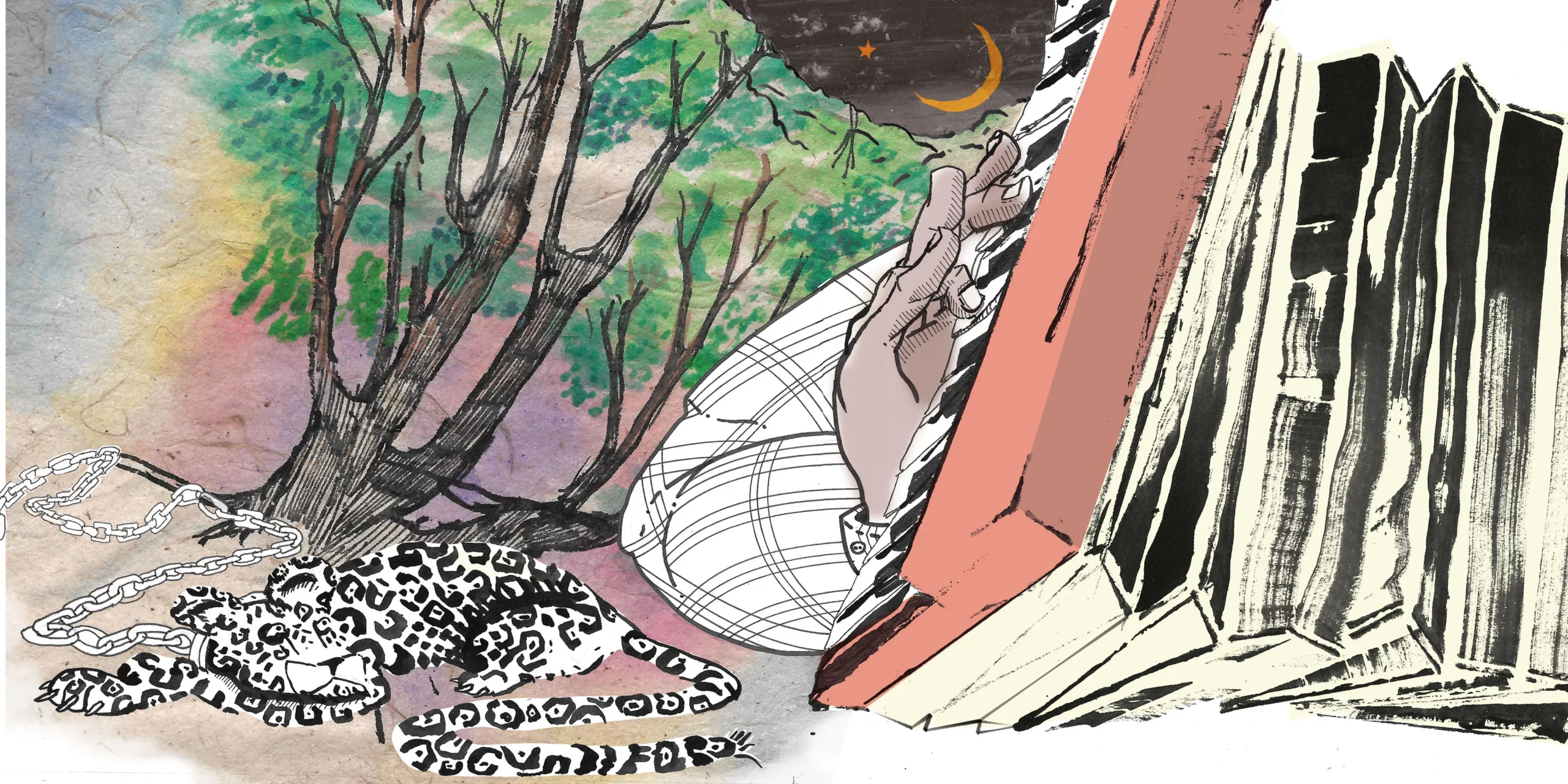

Siguieron los días y algo pasó en la estancia, se llevaron todas las jaulas y los cueros, tal vez a otro lugar más seguro; tal vez a otro lugar más siniestro. La cachorrita nació en cautiverio y no volvió a ver a su mamá. Era pequeña y el dueño de la estancia le pidió al peón que la cuidara especialmente, que sería la mascota del campo. Desde ese momento, la cachorrita yaguareté vivió en la estancia, atada con una larga cadena para no escaparse.

El peón había vivido en la selva cercana, y su añoranza hacía que en las noches de luna creciente tocara tímidamente su pequeñito acordeón destartalado. La cachorra yaguareté disfrutaba ese sonido, la calmaba, le traía recuerdos invisibles, como si le picara el alma por dentro del cuerpo animal. Raro, sí… ella esperaba las noches de lunita pequeña para sentir eso inexplicablemente bello.

Mientras tanto, el yaguareté pequeño que había quedado con la osa hormiguera salió a recorrer la selva buscando a su familia, pensando que su hermana yaguareté ya habría nacido y en algún lugar estarían esperándolo. Buscaba por la selva, recorría día y noche. Una tarde creyó ver a su familia detrás de unos arbustos, y se acercó entusiasmado, era una banda de yaguaretés como él, pero intentó buscar en aquellos ojos ese brillo de magia parecida a la luz de los tucu tucu en la noche… y se dio cuenta de que no eran ni su padre, ni su madre, ni su hermana. Triste empezaba a alejarse cuando lo llamaron, lo invitaron a quedarse allí. No tardaron en ponerse a jugar, en trepar los árboles y corretear en medio de la selva.

El pequeño yaguareté iba creciendo poco a poco, en compañía, feliz. Algunas noches extrañaba a su primera familia, corría al río a mirar las flores bellamente pálidas de camalote y escuchar el sonido del acordeón que venía del rancho del pescador. Se quedaba ratos largos y contemplaba el cielo distante. Algo lo distraía, algún bicho bolita, alguna mariposa o un gusanito, y ya volvía a disfrutar la vida en la selva, a saltar de un lado para otro jugueteando con el resto de los animales, integrado a yaguaretés que también se habían salvado de aquella cacería.

Sin saber que su hermana yaguareté también iba creciendo no muy lejos de allí, sentía que algún día se encontrarían.

Ella se aburría bastante en la estancia. Un día su instinto salvaje hizo que se escapara y comiera una oveja del estanciero, que se enojó y mandó enjaularla. El peón le tuvo lástima, la quería tanto y le traía recuerdos de su pueblo cercano a la selva, así que decidió llevarla de la cadena hasta la orilla de un río que estaba al fondo del campo, y con un sapucay contenido, la liberó. La yaguareté, ya crecida, no sabía qué debía hacer. Se mojó las patas torpemente en el río, nunca había sentido esa frescura. Agradecida miró por última vez al peón, y empezó a caminar por la orilla.

Vio pasar por el agua camalotes flotando. Vio que tenían una hermosa flor lila entre el verde de sus hojas, y corajuda, saltó sobre el tupido camalotal a contemplarla más de cerca. La planta del agua flotaba y la llevaba derivando en la corriente río abajo, hacia el sur. Ella ¡no podría creer ese viaje! En medio de la naturaleza, mojada por el río, contemplaba las orillas que de pronto dejaban de ser campos de un solo tono de plantación verde, para ir llenándose cada vez de más árboles y variedad de colores. No sabía ella que empezaba a meterse en la selva, navegando en un camalote.

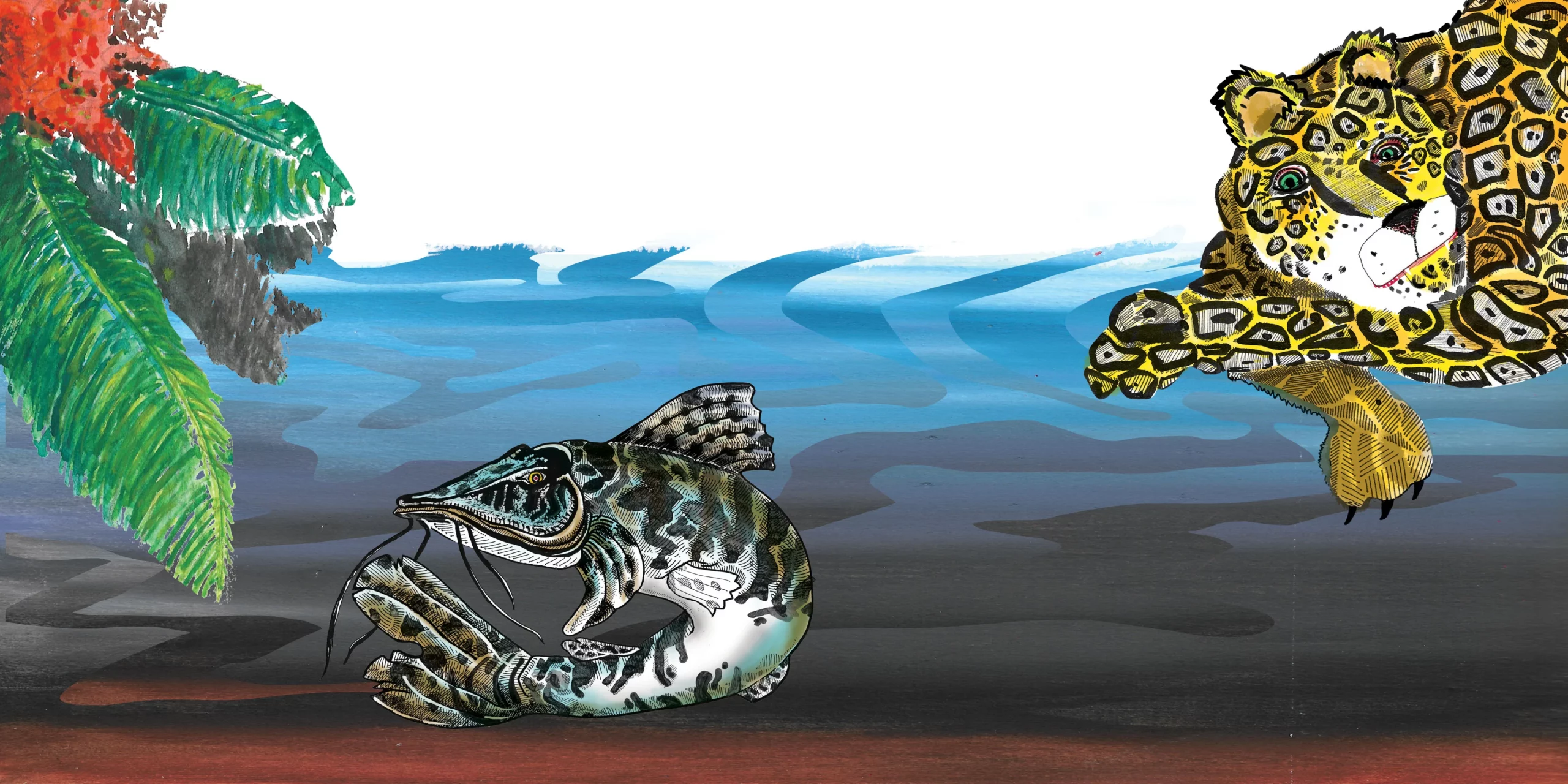

El olor iba cambiando, se hacía más húmedo, más barroso, más rico, como siempre verde. ¡Estaba feliz como nunca antes! Muchas horas navegó, el río marrón la llevaba sin pausa, pero sin prisa. Ya se hacía de noche y empezó a tener miedo, cuando de pronto escucho a lo lejos, allá adelante, en la orilla del río, un sonido que le era familiar. El oleaje sereno del agua la fue acercando hacia la costa donde estaba la casa de un pescador, que tocaba el acordeón y sonaba parecido al de aquel peón de estancia que supo quererla. Empezó a extrañar la estancia, le vino el miedo. Le gustaba el sonido del acordeón orillero, pero también oía bichos cantar, sonidos de selva, oscuridad. Se sentó en el borde de la casa del pescador, en silencio, temblando. Vio que del otro lado del río algo se movía lentamente, agazapado. La luna esa noche alumbraba redonda.

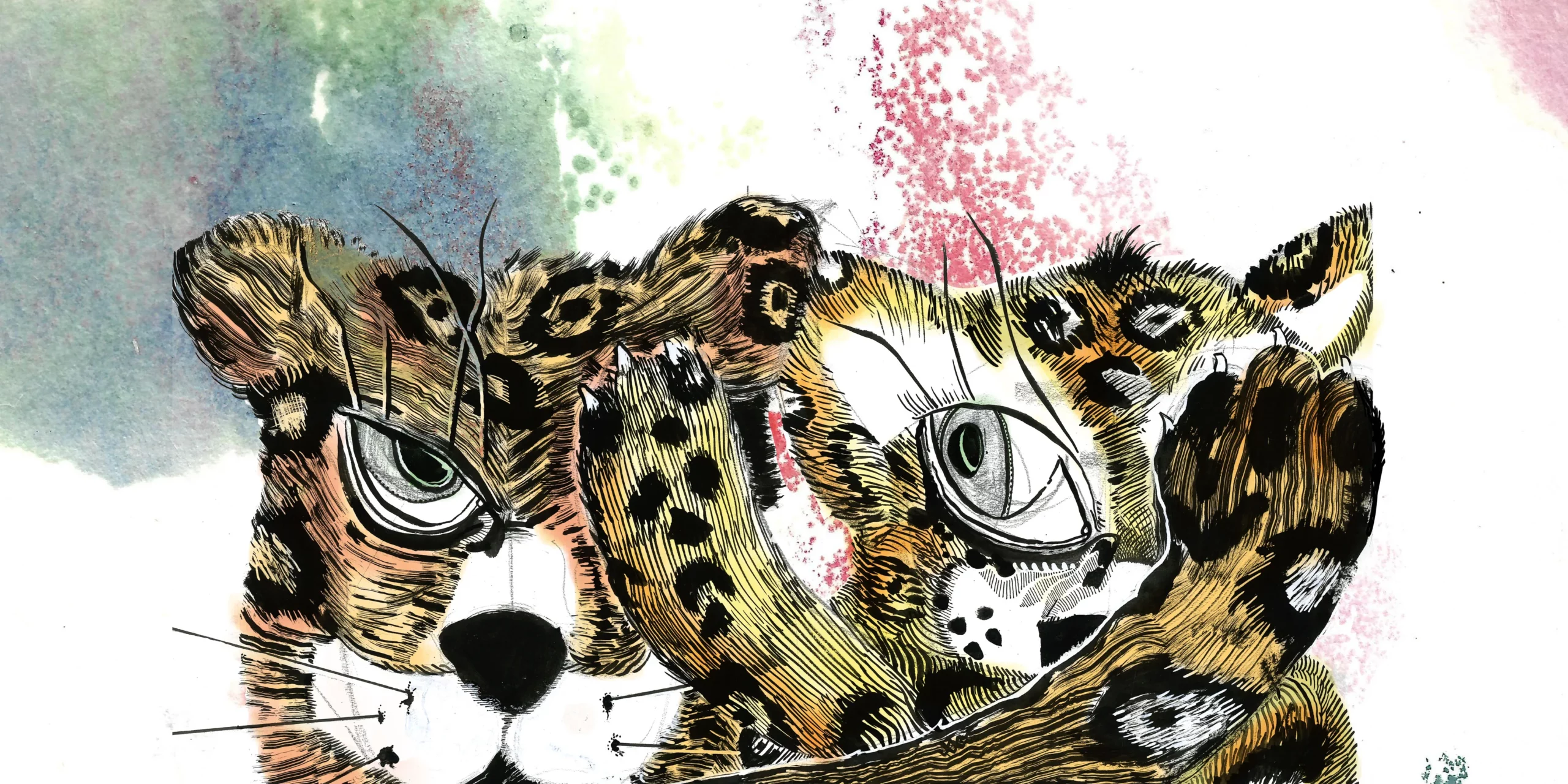

El yaguareté, que se había acercado para oír el acordeón, sintió que algo se movía del lado de la casa del pescador. En silencio, pasó la noche esperando que amaneciera. Así pudo ver en la otra orilla a una yaguareté asustada, quieta. El río no era tan ancho así que pudieron verse rostro a rostro. Se miraron un rato al amanecer, como si algo les hipnotizara. Se miraron. Se miraban. Descubrieron que sus ojos brillaban con una magia parecida a la luz de los tucu tucu en la noche. Él nadó hacia el otro lado, nervioso. Salió del agua y se seguían mirando. Ella sentía que lo conocía. Le tocó brutamente la cara con la pata, él le devolvió el gesto. Empezaron a jugar en la orilla, a revolcarse, a chapotear en el agua. Desde la ventana del rancho, el pescador miraba ese espectáculo tan bello. Animales jugando, divirtiéndose, reconociéndose.

El yaguareté la invitó a cruzar nadando al otro lado del río, donde le contó que vivían más yaguaretés con quienes se había criado. Ella aceptó, nadaron primero el agua cristalinamente amarronada, y caminando se metieron en la selva. Él no dejaba de empujarla jugando, la desafiaba a correr, a trepar. Ella nunca había hecho esas cosas. Pero ya no tenía miedo. Se animó a trepar y allá, en la copa alta de un lapacho rosado, se miraron seriamente, sin pestañear y supieron que eran familia. Hermano y hermana. Por fin se habían encontrado…

Desde ese día no volvieron a separarse en la selva, felices de haberse reconocido, sabiendo que ya nada ni nadie les separarían nunca más. Y cada vez que el pescador hacía sonar su acordeón, como en un ritual antiguo, corrían a la orilla del río a disfrutar esa maravillosa tranquilidad y ese sonido, que, de alguna manera, les mantuvo en unidad a pesar del tiempo y la distancia.