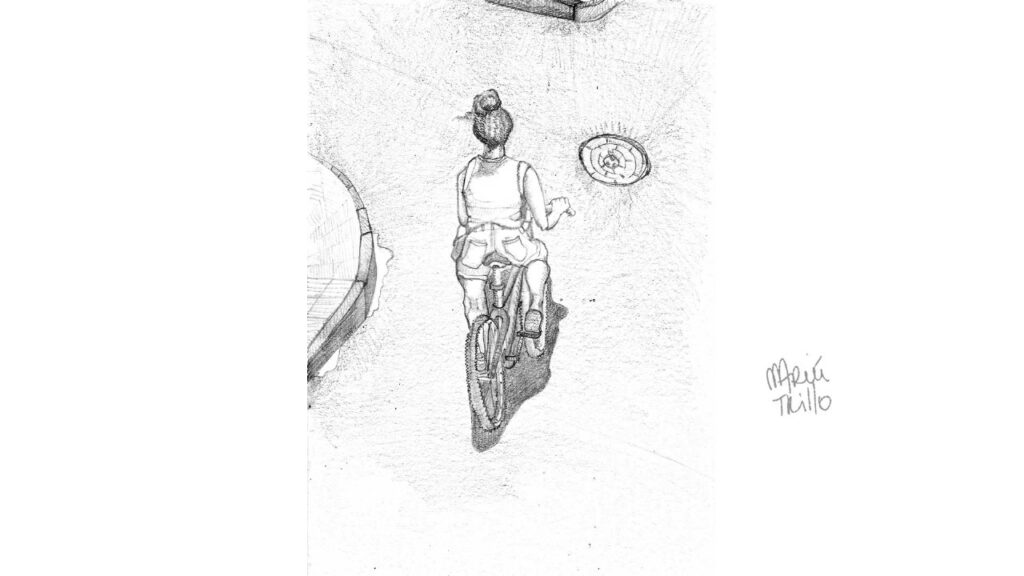

La espera siempre es en la vereda sin importar las inclemencias del clima. La joven con su niño esperaba también en la calle a pleno rayo de verano: ella fue quien me explicó que teníamos suerte porque la cola por lo general llega hasta la esquina. Todo me resultaba un valioso argumento para alimentar el poco convencimiento que tenía por estar esperando en la vereda más de una hora ese mediodía. No podía más que permanecer con la mente en blanco y hacer el esfuerzo por no analizar absolutamente nada. Haber llegado en bicicleta era, sin dudas, obra de una decisión. Probemos.

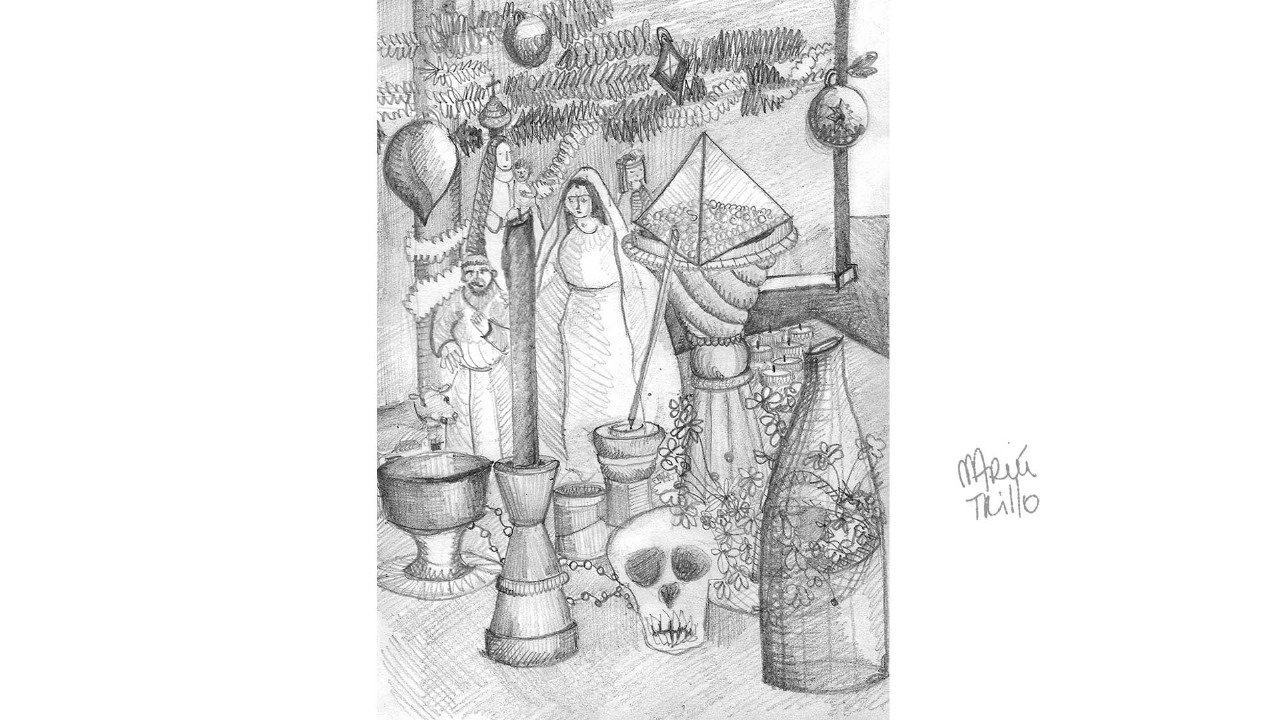

“Las mellis”, incomprensiblemente, son una sola: ojos saltones y alertas en un cuerpo pequeño, prejuiciosamente frágil y encorvado. Cada tanto le pica la piel y se rasca con ruido e insistencia. No tanto se rasque por favor, que se deja colorado de dolor. «Es el trabajo que le hicieron» me dijo aquella vez que fui a su casa. Era diciembre y el caos nos había tomado por completo; el monotema electoral nos tenía en alerta, sigilosos entre angustia y enojo.

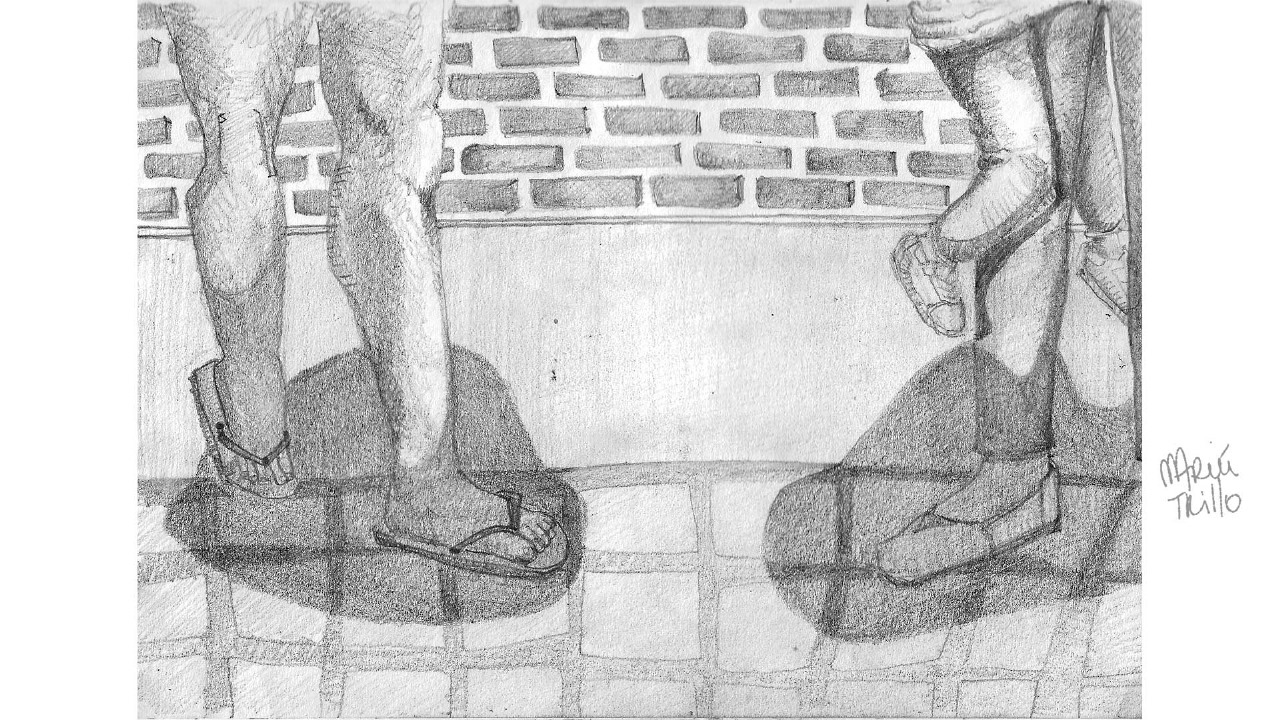

La vereda funciona de sala de espera y la entrada se va autogestionado según orden de llegada. En pocos minutos estacionó una moto con dos personas; un rato después un señor en su auto preguntó cuestiones de procedimiento y tuvo la necesidad de contar su padecimiento y aclarar que esa era su primera vez con las mellis.

Que otra persona estuviese por experimentar su primera vivencia en la calle Caseros, confieso que me dio tranquilidad. Igual hago un esfuerzo gigante por no agarrar la bicicleta y rajar a la mierda. Pienso en cómo dejar de pensar que estoy ahí y entonces de pronto se abre la puerta: salen dos, entran madre y niño. Para entonces la única certeza es que el siguiente movimiento de picaporte es mi turno.

A la «negrita» la saludé con un beso, con ese modo en el que espero enternecer o contrarrestar a las ferias; alguna tensión sentía por estar ahí.

Entré a una especie de antesala o distribuidor. Invaden (además del frescor de noches anteriores que no salen nunca, porque todas las persianas se dejan cerradas), innumerables imágenes de santos, estatuillas, estampitas superpuestas, rosarios, flores artificiales, un árbol de navidad decorado con muchas pelotitas de colores y luces intermitentes. Un 360° de santidades y un perrito peludo que no se sorprende con mí presencia.

«Sentate» me insiste, y elijo una silla de las tres.

Siento la necesidad de diseñar un plan de salida por si me ahogo en más dudas. Bien. Son solo un par de pasos a la puerta, no está cerrada con llave. El perro es manso.

Ella tiene una joroba que la enrosca en sí misma. El pelo negro no encaja con sus años. Su casa es un distribuidor con ambientes sin puertas o alguna cortina de tela. Tres sillas instaladas en el escenario de imágenes y cosas religiosas. Un pesebre con la virgen y un bebé ya nacido antes del 24, animales de diferentes fabricantes; todos me miran. Esperé, quieta, sentada, alerta mientras la doñita hablaba con gente detrás de una cortina y mientras algo se cocinaba en lo que interpreto sería la cocina.

Obligada a encontrar calma, sonreí y me entregué a no sé qué.

Sin mediar palabras me entregó la punta de una cinta violeta; la apreté con las yemas de mis dedos mientras mis manos se posaban en reflejo como en rezo. No me dejó tiempo para analizar mis acciones, pero mejor no hacerlo. Sostengo la cinta un instante que duró una eternidad (¿cuánto? No lo sé).

La medida es su antebrazo y la cinta es la misma: se acerca recogiéndola, y se aleja para hacer una nueva pregunta que balbucea para sí misma. ¿Cómo es posible que a veces entran más y otras menos «antebrazos», ante cada pregunta que se hace? Estoy tratando de encontrar el engaño.

«Le hicieron un trabajo a él». ¿A quién?, pregunto.

-A tu pareja.

No entiendo nada: esas no eran las preguntas que tenía. Las mellis en una sola no para de ir y venir midiendo su antebrazo con la cinta que sigue firme en mis manos.

-La pompagira -me dice.

-¿Y qué es eso?

-La novia del diablo –responde- alguien quiere verlos separados.

Para entonces pretendo ser respetuosa, pongo el freno al sarcasmo y me insisto silenciosamente en cuán necia fui de no haberme ido antes.

Ella sigue descifrando algo que, para entonces, es a ella a quién le preocupa. Yo la observo y pienso el valor que tiene su presencia en la ciudad. Creo que se da cuenta de mí descreimiento y se rasca bien fuerte para mostrarme que ese trabajo es tan real que a ella le pica la piel muchísimo. Toma un spray con un líquido semejante al agua y me vaporiza de cabeza a pies con ese algo inoloro. «Agua bendita» declara.

Mi bicicleta sigue bajo la sombra atada con candado. Si era yo quién tenía dudas, ¿por qué no me pidió mis preguntas?

Pedaleando por la calle de brea, descomprimida de algunas tensiones, algo empieza a encajar en el rompecabezas de miles de piezas. De pronto escucho sus uñas rascando esa piel casi transparente. «Dermatilomania» tendría que habérselo dicho.

Tengo hambre, son más de las dos de la tarde, voy liviana bajo el rayo de una tarde tajante de diciembre. ¿Acaso en el fondo la pompagira no me resulta tan alocada? Es un alivio tener pistas por dónde empezar.