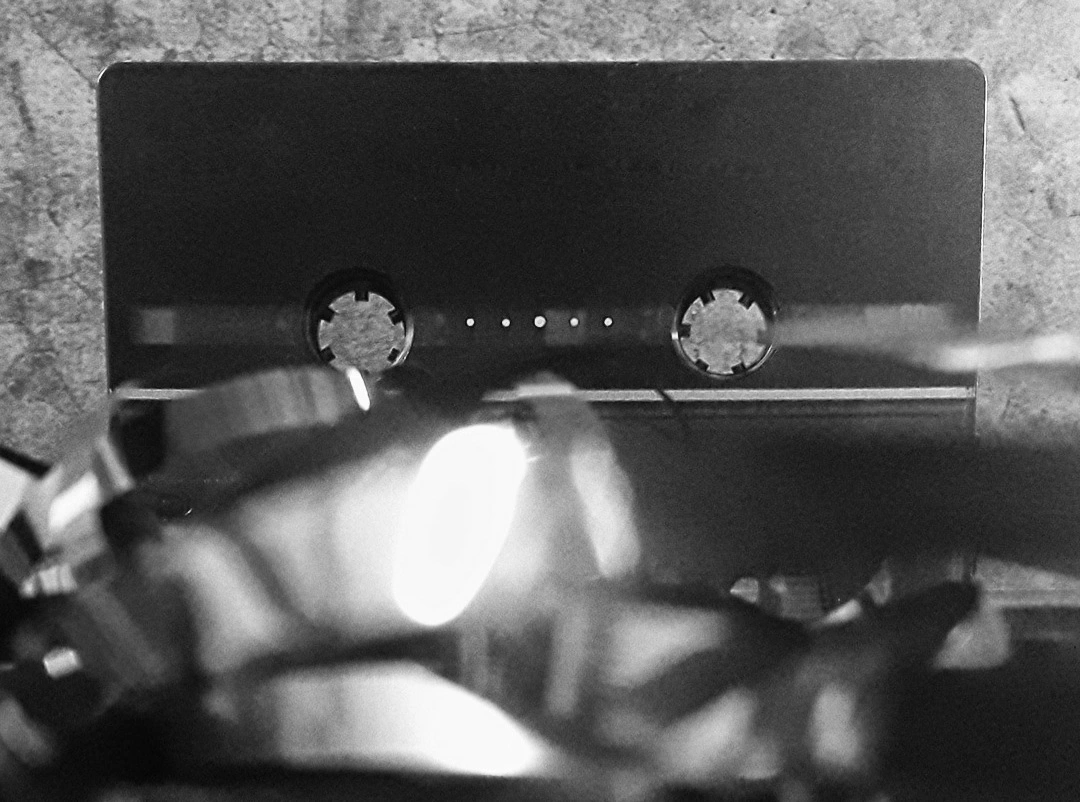

Hay algo difícil de explicar a quienes no lo vivieron: escuchar la radio, en ciertos momentos, era un acontecimiento colectivo. No un ruido de fondo o un hilo sonoro que acompaña mientras hacíamos otra cosa, era esperar a que sonara ese tema del que todos hablaban, quedarse despierto hasta la medianoche para grabarlo en un cassette, sentir que en ese instante —frágil e irrepetible— se producía algo nuevo. En los ochenta y noventa, las FM eran las protagonistas de esa liturgia: las canciones no eran información disponible, eran irrupciones en tu cotidianeidad que abrían un vínculo espacio-tiempo distinto.

Ese vértigo, una suerte de mezcla entre ansiedad y celebración, se perdió en la transición hacia las plataformas digitales. Hoy, un estreno musical llega junto a cientos más, cada cierta cantidad de días, en listas diseñadas por algoritmos que deciden qué debería interesarnos según la información que recolectaron de nuestros gustos. La novedad ya no interrumpe la rutina, sino que se integra a un flujo inagotable e incesante de propuestas que aparecen y se olvidan a la misma velocidad. Lo nuevo ya no es acontecimiento, es acumulación.

El filósofo francés Jacques Attali advirtió que la música es siempre un laboratorio de lo social. En Ruidos escribió que escuchar no es un acto pasivo: es participar en una economía simbólica que anticipa los modos de organizar la vida en común. Si lo pensamos desde ahí, lo que ofrecía la radio, como medio difusor, era un tiempo compartido porque existía la certeza de que otros estaban escuchando lo mismo al mismo tiempo, mientras que lo digital impone un disfrute solitario, privado, casi encapsulado en un algoritmo que refuerza preferencias y evita sorpresas demasiado bruscas.

“Lo que ofrecía la radio, como medio difusor, era un tiempo compartido porque existía la certeza de que otros estaban escuchando lo mismo al mismo tiempo”

La diferencia es abismal. Cuando escuché, por ejemplo, Smells Like Teen Spirit de Nirvana por primera vez en un programa de medianoche, semanas antes de que saliera al mercado, no fue simplemente una nueva canción, sino sentir que algo cambiaba, que lo inesperado tenía todavía un lugar. Lo mismo les pasó a miles y ese gesto colectivo contuvo una forma de esperanza: que lo nuevo nos encontró a todos al mismo tiempo.

En su famoso ensayo sobre la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, Walter Benjamin habló de la pérdida del aura, de la cual decía que no era un atributo místico, sino la experiencia de lo irrepetible, del aquí y el ahora. La música en la radio todavía conservaba algo de ese aura: llegaba como evento, como una irrupción deseada, mientras que a través de las apps de streaming aparece, pero disuelve ese carácter único en un universo de disponibilidad permanente porque cuando todo está siempre al alcance, nada sorprende de verdad.

El problema no es solo de cantidad, sino de tiempo. La radio imponía una espera: había que quedarse pendiente, escuchar los temas previos, soportar las publicidades, dejarse llevar por la programación. En esa demora nacía la expectativa. En la actualidad, en Spotify o en alguna otra, ofrecen todo ya: no hay espera, no hay demora, no hay tensión previa. Todo es inmediato cuando está disponible, sin restricciones, con lo cual el vértigo desaparece.

“En lo virtual, sin embargo, cada estreno es apenas una notificación más y así como la política cabe en un tuit, la amistad se escribe en un chat y la memoria flota en la nube, la música se disuelve en playlists infinitas”

Quizás lo que hemos perdido sea la capacidad de escuchar con hambre. Convertimos a la música en un flujo constante, como si se tratara de un paisaje sonoro que adorna el día y nos olvidamos que, en otros momentos, disfrutar una nueva canción podía ser un acto de comunión, un descubrimiento compartido, un hito en la memoria de una generación. Presencia real y humana.

En lo virtual, sin embargo, cada estreno es apenas una notificación más y así como la política cabe en un tuit, la amistad se escribe en un chat y la memoria flota en la nube, la música se disuelve en playlists infinitas.

Lo que está en juego no es la nostalgia por algo que ya no existe, sino la pregunta por cómo queremos escuchar el arte en el futuro. Tal vez el desafío no sea resistir al algoritmo, sino reaprender a esperar, devolverle al sonido su capacidad de conmovernos, aunque dure tres minutos y medio.