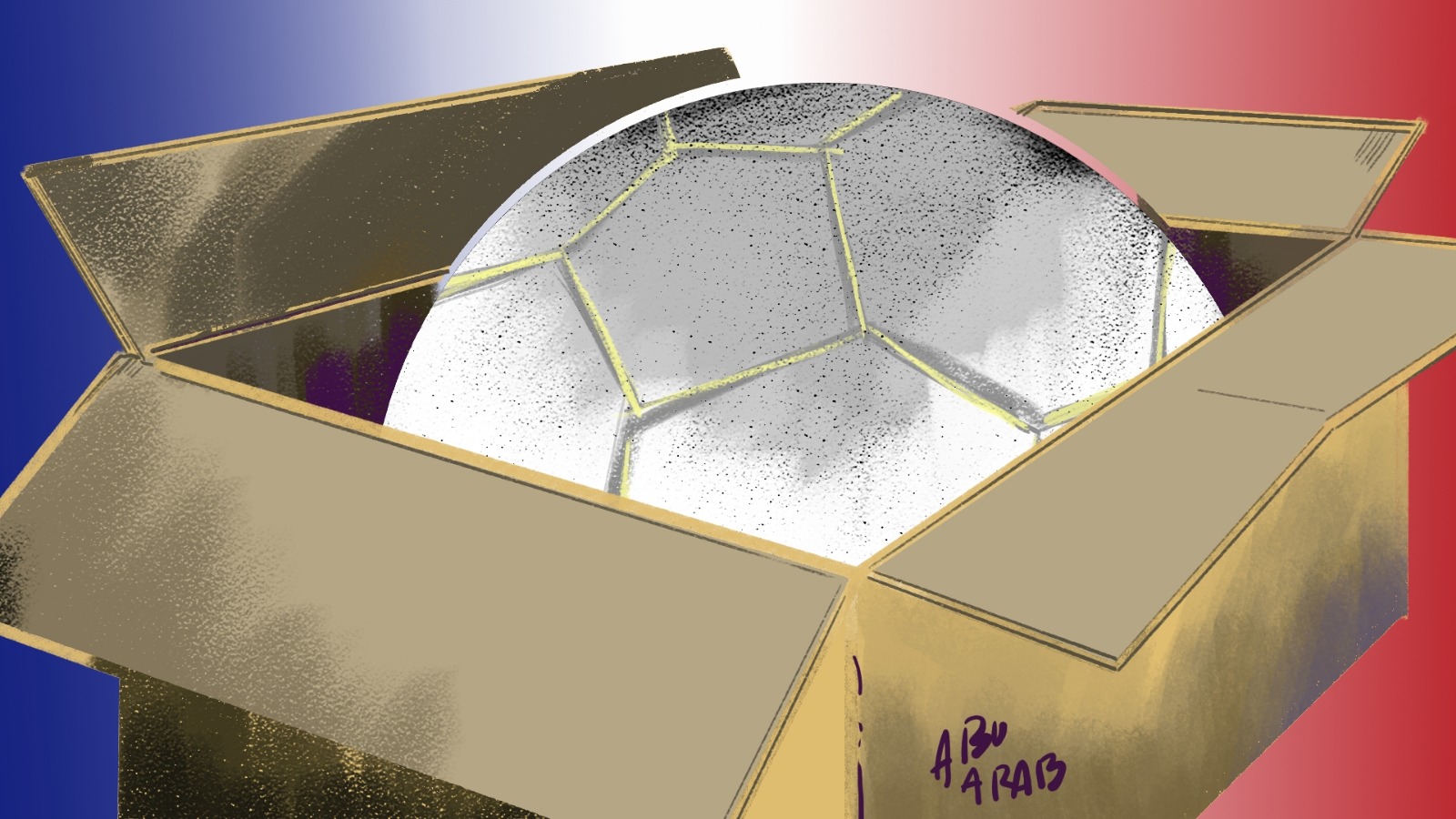

El otro día soñé un sueño. ¿Viste de esos sueños que no sabes si es un sueño o un recuerdo de esos que tenés desde chico, de los que guardas en una cajita de tu cuarto y aparecen cuando te mudas o se te da por ordenar?

Bueno, uno de esos. Cuando encontrás esa cajita te das cuenta de que quisiste olvidar esa situación, que bien podría ser también una pesadilla. Pero como la rabia deja marcas y olvidar es imposible, la cajita queda. A veces en el fondo más recóndito del armario, a veces incluso abajo de tu almohada, pero queda.

Como pasa en muchas anécdotas de cuando sos chico, describir el lugar está de más. En parte, porque el tiempo cambia las cosas. Pero también porque si lo describo como “La canchita del barrio”, ya sabés de lo que hablo. Mucho sol, las manos llenas de tierra y pasto solamente a la sombra de los árboles de enfrente.

Ese día el calor estaba que ardía, pero las siestas de verano sin fútbol con los vecinos eran muy aburridas, así que todos tratábamos de salir de casa. Cuando llegamos con el Dani los chicos ya estaban peloteando, y arrancamos con una carrerita para ver quién de los dos llegaba primero. De lejos se veía cómo el polvo saltaba cada vez que la pelota picaba.

Uno para cada lado, y quedábamos dos equipos de cuatro. El Pitu, Roque, José y yo éramos uno. Equipazo. Del otro lado, en el equipo de Dani estaban también Facu, el Negro y Mateo, el hermano de José. Si buscábamos armar dos equipos tan parejos, era imposible: pronóstico de partidazo. Generalmente jugábamos hasta que ya no se veía nada, cuando ya era de noche. Pero ese día, jugamos hasta mucho más temprano.

De arranque, ellos eran mejores: le pegaban de todos lados al arco. Por suerte, Roque estaba muy inspirado para atajar todas las pelotas que le tiraban. Sin embargo, al sexto pelotazo del Negro, la pelota le pegó en la rodilla al José y fue a parar al ángulo opuesto del lado en el que estaba esperando con las manos abiertas Roque. Uno a cero. Facu nos gritó el gol en la cara a mí y a José, agarrándose la camiseta del Niño Torres que tenía. Siempre tenía camisetas nuevas y copadas, y era el dueño de la pelota, una de las que usaban en el mundial (ese que había ganado Italia el año pasado).

El gol nos obligó a despertarnos: teníamos que ir a empatarlo. Lo nuestro no fueron tantos tiros al arco, pero si los pases. Al llegar más cerca del arco, es más difícil para el arquero. Pero no era fácil, cuando llegábamos al área aparecía uno de ellos y reventaba la pelota para cualquier lado. Creo que nunca hubo un partido con tan pocos goles.

Nuestro gol llegó de un centro mío. Me fui para la izquierda, bien hasta el fondo y tiré un pelotazo bien alto para que el Pitu cabeceara fuerte abajo. No fue de esos cabezazos de jugadores como Van Persie o Shevchenko, sino más bien como uno de Balsas, un uruguayo que jugaba en San Lorenzo y medía como dos metros (que no se note que soy cuervo de chiquito), porque más que calidad, fue con fuerza y cerrando los ojos.

Después del uno a uno, las cosas se pusieron ásperas. Patadas, empujones y hasta camisetas rotas por los tirones. Nos dábamos cuenta que esto iba a terminar mal. Incluso tuvimos que parar a Mateo y José, que se pusieron a discutir porque el primero le hizo una zancadilla a otro y se le raspó toda la rodilla. “Levantate, gil”, le dijo el hermano, y ahí empezaron a las puteadas.

Aunque todo estaba picante, el partido seguía. Hasta que, en un momento, repetimos la fórmula: muchos pases y un centro. Esta vez, lo tiró el Pitu para mí. Yo esperaba en el área y, como se iba largo, decidí hacer lo imposible. Como en las mejores películas, armé una chilena que parecía perfecta, y eso que no soy de la generación que inventa cosas, y cuando la pelota estaba a punto de ser impactada por mi zapatilla Topper, aparece la mano de Facundo, descolgándola de allá arriba y corriendo para el otro arco. Yo, cuando ya estaba en el piso, me di cuenta que el arquero no era él: el Negro estaba al lado mío, cubriendo el arco y casi tan confundido como yo.

Facu, en esa contra, metió el gol y lo festejó como el último de su vida. Sin embargo, nosotros sabíamos que no valía, y sus compañeros también, por lo que lo miramos y tratamos de cobrar el tiro libre. Facu se negó y se enojó tanto que se terminó yendo. Quedamos los otros siete mirándonos las caras, sin saber qué hacer, porque se llevó su pelota.

Creo que ese fue el primer día que sentí impotencia. Se ve que nunca es demasiado temprano para aprender que el fútbol está lleno de injusticias. Al parecer, el sueño de la cajita estuvo casi intacto por muchos años. Digo casi porque no sé si se mantuvo igual.

Hoy vuelve a mi cabeza y me genera la misma rabia, pero con un toque de desesperanza. ¿Por qué vuelve justo hoy? Eso lo sé solo yo, que me siento más saqueado de pasión que nunca, porque las injusticias manchan lo que no tienen que manchar.

¿Cómo se sigue, si lo más propio se hace ajeno, y el club de mis amores me genera un latir nostálgico y abrumado? Tal vez, guardando otro recuerdo en una cajita en el lugar más recóndito del armario.