Hablar de suicidio es difícil, aunque cada vez más voces se levantan para romper el estigma. Siempre nombramos a quien se va, buscando entender sus razones o prevenir que otros lleguen a lo mismo. Pero, ¿y los que se quedan? Ellos enfrentan el dolor de las preguntas sin respuestas, mientras las suposiciones ajenas se acumulan. Hay que prevenir, sí, pero también aprender a acompañar a quienes deben seguir viviendo con ese adiós elegido.

La culpa es una emoción poderosa de la cual el ser humano no puede escapar, menos aun cuando lo traspasa una perdida así. Natalí, hermana de Denise, describe con claridad el día del suceso: “Los jueves tenía terapia y dejaba el auto en el departamento de ella. Al terminar, me quedaba un rato, tomábamos mate y charlábamos. Ese día no lleve la llave y tenía que esperarla una hora, así que me vine a mi casa”. Horas después, Denise decidió ponerle fin a su padecer. “Si me hubiese quedado ese día -señala Natali-, tal vez me daba cuenta de algo”.

Le tomó un tiempo entender que a pesar de las preguntas que le rondaban en la cabeza la decisión no dependía de ella. “Aunque uno lo racionalice, el corazón no lo entiende”, reconoce, en diálogo con La Mala.

Por su parte, Naty, mamá de Mili, no vivió la culpa por sus acciones, porque es consciente de haber hecho todo lo que estaba a su alcance, pero sí por la mirada de otros. “Es la sociedad la que juzga sin saber la verdad, porque no están dentro de nuestra casa”, dice. “Llegaron a decirme que se quitó la vida porque se llevaba mal conmigo. Eso significó volver a mí casa y no poder levantarme por una semana. Hasta que, con el tiempo, pude preguntarme: ¿por qué? Si no me conocen, si no conocen la historia de mi hija”.

Mari, hermana de Kevin, identifica a la culpa como una sensación que se convierte en una sombra constante. “Te hace replantear todo, lo que fue, lo que pudo haber sido. Es el sentimiento más bajo que puede haber para quien se queda acá”, sostiene. Aunque, a pesar de la profunda tristeza, señala la importancia de no dejarse llevar por esa oscuridad y de reconocer que cada uno tiene su propio proceso para sanar, ya que ningún duelo es igual, aunque se compartan algunas características.

En estos casos, el duelo no es lineal, ni breve. Para Natalí el dolor se mezcla con otros sentimientos como el enojo y la frustración. Si bien considera que aprendió a vivir con la ausencia, el dolor nunca deja de estar. “El duelo no termina, pero sí cambia, se aprende a convivir y a recordar desde otros lugares. Es clave no caer en lo patológico, porque ahí sí es mucho más difícil salir”.

Naty identifica la ira con un ejemplo claro: una noche se enojó con un empleado en una estación de servicio porque solicitó una recarga y en lugar de poner $1.000, puso $2.000. “La ira no era por la plata, era porque mi hija no estaba y porque me culpaban”, recuerda. “Fue ahí cuando hice un clic, volví a pedirle disculpas (al empleado) y me di cuenta que tampoco no podía seguir trabajando, porque estaba enojada con la vida. Estuve en las profundidades más oscuras, estuve en el dolor lacerante y decidí vivirlo para después poder continuar”.

Mari también atravesó su duelo como un proceso de autodescubrimiento o, como lo dice ella: “Es aprender a vivir con toda esa data en la cabeza. El duelo te cambia por completo, te sensibiliza al mango. Te das cuenta que estás respirando y tenés que seguir, que tenés que sobrevivir, con eso que te va a acompañar hasta el último día”.

¿USTEDES NO SE DIERON CUENTA DE QUE ALGO LE PASABA?

El prejuicio rodea a todo alrededor de la muerte elegida, siempre se quiere saber más, encontrar responsables, dar indicaciones. A menudo, la sociedad no sabe cómo abordar estos finales, enfrentando a quienes se quedan a juicios injustos. “El suicidio está fuertemente estigmatizado. Persiste la idea de que es un acto egoísta o de debilidad”, analiza Natalí. “Ese juicio social es una de las principales barreras para hablar abiertamente, para entender que es consecuencia de un sufrimiento profundo. Y, más allá del estigma social, los comentarios de la gente me lastimaron mucho. ¿Ustedes no se dieron cuenta de que algo le pasaba?, me decían, como si fuéramos responsables de algo que estaba más allá de nuestro alcance. Esos comentarios son dolorosos porque nos hacen sentir que fallamos, que no lo vimos, que no lo supimos. Y aunque trato de racionalizar, el impacto emocional sigue presente. Esa mirada desde la ignorancia, ese juicio que viene de quienes no entienden, hace más difícil el proceso de duelo”.

Naty sufrió el juicio social y recuerda puntualmente el ambiente laboral: “Cuando volví a trabajar escuché frases como: no la puedo saludar”, cuenta y resalta que se trata de falta de empatía e incomprensión. “Hay que abrazar, no hay que decir nada, solamente estar”.

“Nosotros volvemos como una persona nueva. Parece que todo lo que eras antes deja de existir. Tuve que hundirme en el dolor para después volver a vivir, por mí, por mi hijo y mi esposo”

En contraste, Mari pudo escapar de las miradas, no es que faltaran, sino que eligió no darle importancia a la incomodidad de los demás. “No me detuve en lo ajeno, no lo viví desde el tabú ni la vergüenza”, dice. Aunque puede reconocer cierta dificultad: “Muchas veces me siento incomprendida, sobre todo en el mundo laboral, porque se nos exige rápido lo mismo que a cualquier persona que no está atravesando este dolor”.

Es evidente que cuando alguien elige irse el sufrimiento aparece en todos los rincones, así también emerge con timidez la posibilidad de reconstruirse, aprender a vivir de nuevo, encontrar un propósito. Los que se quedan suelen sentirse solos emocionalmente, incapaces de ser entendidos, con miedo a los dedos que apuntan. La manera en que se enfrenta un vacío es única, pero algo evidencian los relatos: la acción es un gran camino para la sanación. Hablar, contar, aprender. Todo se resignifica.

SE ME HIZO PIEDRA EL CORAZÓN, RESPIRO IGUAL

La vida nunca volverá a ser la misma después de una pérdida por suicidio. Se espera a alguien que no regresará y las preguntas, que rara vez encuentran una respuesta satisfactoria, persisten. Como explica Natalí, la persona que era antes ya no existe, por el dolor, pero también por la necesidad de reconstruirse. «Es mi manera de honrarla y darle sentido a tanto vacío», aclara.

No se trata de seguir como si nada hubiera pasado, sino de encontrar una nueva forma de continuar. «Es importante no apresurarse a estar bien, no exigirse. Hay que hablar, pedir ayuda, llorar, enojarse. Eso puede hacer que la carga sea más llevadera», reflexiona.

Naty también comparte su visión sobre el proceso: «Nosotros volvemos como una persona nueva. Parece que todo lo que eras antes deja de existir. Tuve que hundirme en el dolor para después volver a vivir, por mí, por mi hijo y mi esposo. Y también por mi hija, porque sé que Mili se quitó la vida para terminar con su dolor, ella manifestaba sentirse vacía, la vida le dolía. Después de eso recién pude volver a festejar, a trabajar, a reír, porque de la ausencia hice presencia”, relata.

Por su parte, Mari describe su experiencia con una sinceridad desgarradora: «Se vuelve a vivir como se puede. Se me hizo piedra el corazón, respiro igual, como dice el Indio». Al inicio, se enfoca en lo esencial: alimentarse, mantener la casa en orden. «Al principio tenés familiares o amigos, pero después te das cuenta que vas quedando solo y tenés que hacerte cargo de tus días», dice. «Aprendes a vivir, pero no es un camino lineal. A veces te corres del camino, después volvés. Sobrevivís».

En este camino de reconstrucción, la clave está en la presencia. Natalí lo expresa con firmeza: «Necesitamos derribar el estigma. La salud mental tiene que ser una prioridad. La prevención implica educación, redes de apoyo accesibles y un cambio cultural que habilite la pregunta ‘¿cómo estás?’, que sea algo habitual, no solo un gesto vacío. Hay que escuchar, acompañar, no juzgar”.

Aunque la verdadera ayuda no siempre requiere palabras, a veces, lo que más se necesita es el simple hecho de estar ahí, como cuenta Naty: «Hay que ser presencia. Llevar una comida, un postre, decirle ‘bañate y salimos a dar una vuelta’. Mi mejor amiga venía, subíamos al auto, no decía nada, solo llorábamos y luego me dejaba en casa. A veces no hacen falta palabras”.

“Necesitamos derribar el estigma. La salud mental tiene que ser una prioridad. La prevención implica educación, redes de apoyo accesibles y un cambio cultural que habilite la pregunta ‘¿cómo estás?’”

El duelo por suicidio puede sentirse como un vacío imposible de llenar, pero si la sociedad comienza a educarse sobre cómo acompañar estos procesos la supervivencia emocional podría ser menos solitaria. Así lo dice Mari: «Hablar sobre esto es la herramienta clave de prevención. Si se quita el estigma y se pone en la mesa, la gente sabrá cómo actuar. En la familia, en el trabajo, en la escuela. La gente necesita saber qué se puede hacer, porque no se trata solo de sentir compasión sino de ser un apoyo activo, sin juzgar, simplemente estando».

AUNQUE SE VAYAN SIGUEN ESTANDO ACÁ

Las ausencias están atravesadas por el dolor, pero no son solo eso. A veces, se convierten en una presencia silenciosa e inesperada, pero llena de vida. «Mi hermana aparece absolutamente todos los días. En una canción que cantaba o que me recuerda a ella, en un mate, en un video, en los domingos en la casa de mis viejos, en palabras que eran tan suyas… En poesía, en cosas que escribo. En mi hija Julia, que es su viva imagen», cuenta Natalí.

Esas pequeñas cosas, esos recuerdos que se cuelan en el día a día, permiten mantener un lazo simbólico con la persona que ya no está, la continuidad del vínculo. «Reconocer esos momentos positivos también permite integrar la pérdida en la vida presente», dice Natali, subrayando que a veces el dolor también tiene cabida, pero que la sonrisa regresa con la memoria de lo que fue hermoso.

Naty, por su parte, coincide en la presencia constante de su hija: «Mili aparece todo el tiempo. Aprendí a ser memoria agradecida, a ser esa ausencia-presencia, hablando de ella. Porque quiero hablar de ella, contar qué escuchaba, qué le gustaba, qué comía. Mili no es solo la forma en que partió, sino los 19 años que vivió con nosotros”. En un gesto lleno de magia, Naty relata cómo el año pasado, en un recital de Floricienta, algo inexplicable sucedió: «Flor dedicó el show para Mili, y eso hizo que sea conocida por un montón de personas que no la conocían». De esta manera, su memoria se transforma en un regalo para muchos, una forma de convertir la ausencia en algo lleno de conexión.

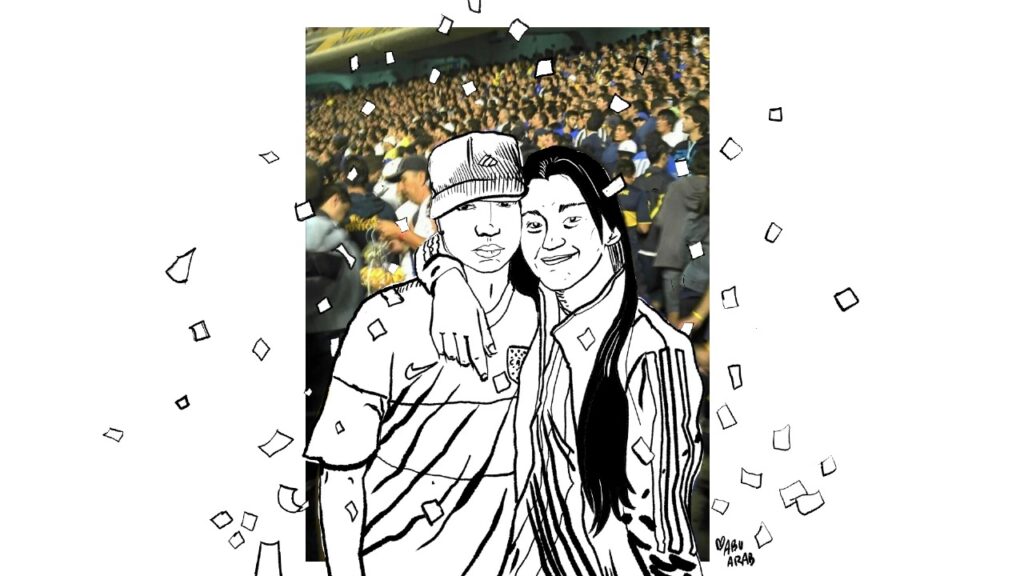

Mari no le puso palabras a la memoria de manera directa, sin embargo, mencionó a Boca. Ella y su hermano eran muy hinchas, compartieron días de fútbol significativos que quedaron plasmados en la carta de Kevin que lleva tatuada: gracias por llevarme a la cancha, escribió.

Mari lleva el recuerdo en la piel, una huella marcada de agradecimiento y cariño. Nadie puede evitar quebrarse, pero todos pueden reconfigurar el dolor en esperanza. Hablar de suicidio debe ser también hablar de posvención. Hablar de quién se fue es necesario, tanto como cuidar y acompañar a quienes quedan.